※本記事は暗号資産取引所を含むアフィリエイト広告を利用しています。[PR]

こんにちは、IverAviです。

当ブログは、クリプト知識をできるだけわかりやすくをモットーに提供する場となっています。

昨今のクリプト市場は、トランプ関税の影響による価格低迷の流れがしばらく続いていましたが、ここに来て回復の兆しが見えてきたところです。(8万ドルから9万ドル台)

どうもトランプ政権が各国への貿易関税を緩和するとのことで、特に中国に対して大きく譲歩しているのが背景にあるようです。

他にもトランプ大統領によるFRBのパウエル議長の解任の噂が真しやかに流れていたのですが、どうもはっきりしないままです。

また、中国からの巨額の資金投入で、ビットコイン市場に大きな影響が及んだりで、状況は混迷を極めて頭がパンクしそうです。😵💫

そんな不確定な要素がある中、当ブログでは何度もビットコインに関する記事を挙げていますが、今一度その「真価」を理解するために、また改めて解説してみたいと思います。

どうぞよろしくお付き合いください。🙇

最初の暗号資産「ビットコイン」

2008年10月31日に「新たな電子通貨システム」の論文が「サトシ・ナカモト」なる人物によって公開され、彼が考案した世界初のデジタル資産である「ビットコイン」が、瞬く間に世界で名高い知名度を誇りました。

そもそもなぜその必要があったのか?

2009年に彼が投稿した論文の一文に、従来のお金に対する疑問が投げかけられているのが発端となっています。

「既存の通貨・金融システムが、中央銀行の『信用』で成り立っているものの、歴史を振り返ると度々それを裏切ってきた。」

その破綻した金融システムの代案として「ビットコイン」を誕生させたとされています。

中央集権型

現代社会での企業というものは、一人もしくは少数に権限が集中する仕組み(中央集権)で成り立っており、その多くが大きな発展を遂げてきました。

既存の組織ではその中央の管理者に決定権が委ねられ、GAFAなどの一つの業界が少数の市場を独占しているのも、まさに中央集権の象徴と言えます。

現実それは一決定のメリットはあるものの、偏ったバイアスがかかれば「汚職」や「賄賂」、「職権乱用」などといった組織の腐敗を招きやすくなります。

日常的に使っているお金も「法律の枠組み」・「金融改革」など、各国の中央銀行に権限が集中し、人々が「信用」することでシステムが成り立っていますが、結局それを裏切る行為でしかなくなっているのが実情です。

例えば、南米で起きた誤った政策による過度な支出とそれに伴う紙幣増刷による「ハイパーインフレ」などが挙げられます。

2008年のリーマンショックでは、低所得者向けの無謀なローンが住宅バブル崩壊の引き金となり、企業の膨大な不良債権を国が巨額の税金で救済するなど、あらゆる側面で現代の金融システムに対する人々の信頼はとっくに破綻しているのです。

このように、今までの中央集権のシステムでは、多くの人々が納得しかねる決定がなされ、それに異論を唱えることができないのが現実です。

仲介者

デジタル社会では欠かせない電子決済も、第三者に依存せざるを得ない構造があります。

紙幣や硬貨なら直接人から人へ支払い可能ですが、電子決済や国境超えた取引などは、銀行やクレジット会社の仲介が必ず必要になってきます。

「個人情報の提供」や「高い手数料」など、設定された各ルールブックは、いつでもサービス側の一存で変更され、「セキュリティ」や「検閲」、「監視」といった可能性すら除外できない節があります。

そういった現状を考慮してサトシ・ナカモトは、政府や中央銀行が関与しない、第三者の仲介者(銀行)を必要としない、新たなデジタル通貨を提唱しました。

ブロックチェーン

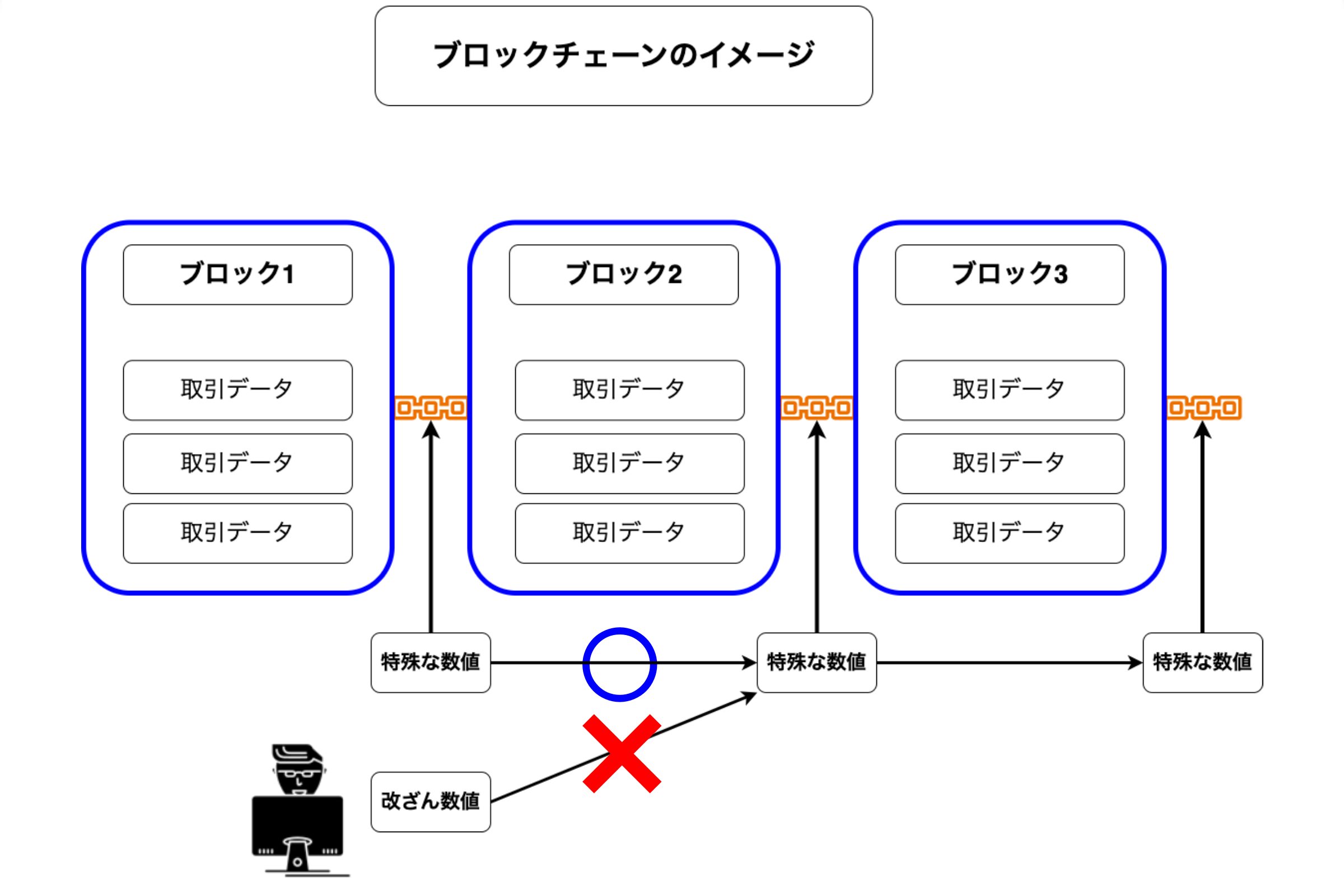

従来の中央集権型の構造ではなく、世界中のノード(PC)に頼ったデータベースである「ブロックチェーン(分散型台帳)」を取り入れることで、第三者の仲介が必要なく、誰でも取引を自由にできるようにしたのがビットコインであります。

今までのデータベースなら、一人の人物や組織のみが記録を保管するか変更する権限を持っていました。

企業のデータベースでは、顧客情報や取引履歴など、その都度企業によってアップデートされるのが普通で、理論上その気になれば記録の削除や改竄は容易くできてしまいます。

しかし、ビットコインのブロックチェーンでは、多数のノードが各自で同じ記録を管理し、容易だった記録改竄の憂いは除去されます。

仮に一人のノードが不正取引や記録改竄を試みたところで、他のノードが察知し、ブロックチェーンに記録される前に却下されてしまいます。

今までは一つの組織のデータベースに依存して当たり前だったのが、ビットコインの登場により、多数のノードに権限を分散させ、特定の管理者に頼らない初めてのデジタル通貨を実現できました。

PoW(Proof-Of-Work)

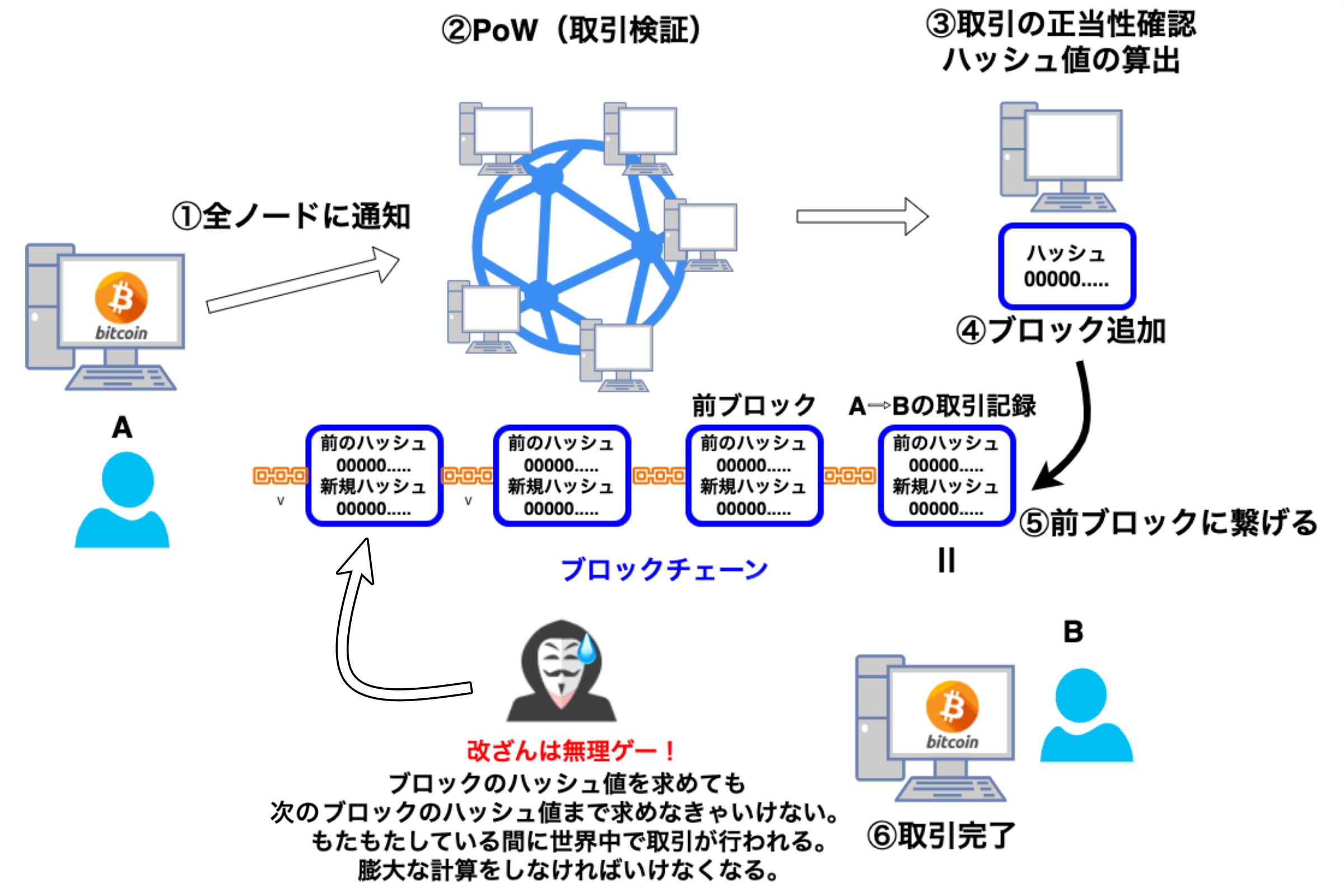

「PoW」はブロックチェーンの記録を管理するノードの数ある共通ルール(コンセンサスメカニズム)の一つであります。

各取引を承認するため、約10分ごとに取引情報を記録した新たなブロックを生成し、それをブロックチェーンに加えなければあなりません。

その過程で各ノードは高度な計算作業を行い、新たなブロックの「ハッシュ値(ブロックの先頭につけられる英数字の文字列)」を求めます。

既存のデータベースに取引記録を追加するとき、各ブロックごとに与えられた複雑な計算式を解く競争が行われ、一番最初に解いたノードに新たなビットコイン(BTC)が対価としてネットワークから与えられます。

同時に他のノードは、過去の記録を照らし合わせ、「送り手の残高確認」や「二重支払いがないか」など、その計算と取引情報の正確さを確認するに至ります。

この一連の作業を「マイニング」といい、これらをこなす人や組織であるマイナーが、力を分散させた約1万以上のノードで行われます。

最終的に問題なければ、取引情報を含んだ新たなブロックが追加され、各ノードも保有している取引記録のデータを更新することになります。

インセンティブ設計

ビットコインのネットワークでは、マイニングの報酬目当てで、誰でもノードとして参加できる「PoW」のシステムを構築しています。

すべてのノードが同じ取引記録のデータを保有するには、不正取引や改竄ができないのが前提としてあります。

ネットワーク全体の半分以上の計算力をコントロールし、「51%攻撃」を仕掛けることで改竄等が可能になると言われていますが、ビットコインの巨大なネットワークでは、とてつもないリソース(計算量とお金)が必要になるので、何ら経済的なメリットはありません。

仮に莫大な費用をかけて、ネットワークの攻撃に成功したとしても、その事実が知れ渡ると必然とビットコインの価値・価格が下がるため、日頃からビットコインで報酬をもらっているノードにとっては、ネットワークを攻撃する動機はありません。

一般的にルールを破って得する抜け穴があるのも多いですが、ビットコインに限っては構造上、各ノードがルールブックに従うメリットはありつつも、逆にネットワークにマイナスな影響を与える行動をとれば、自分の首を絞めることになります。

半減期

ビットコインのマイニングは、1BTCを誰かに送る際の取引が即座に承認されるわけではなく、まず「メモリープール」という待機場所に入れられることで、マイナーはそのプールから取引を選別し、それを含んだブロックを生成します。

この一連の作業で問題なのが、膨大な計算量をハイスペックなパソコンで行うことで、激しい電力消耗が発生し、それに伴うお金やコストがかかることです。

これを持続させていくためにも、マイナーへの報酬が必須です。

初めからビットコインで支払われることで、ネットワークへ参加するマイナーのインセンティブ(取り組み)として機能し、マイニングの報酬が出た時のみ、新たなBTCが発生するようになっています。

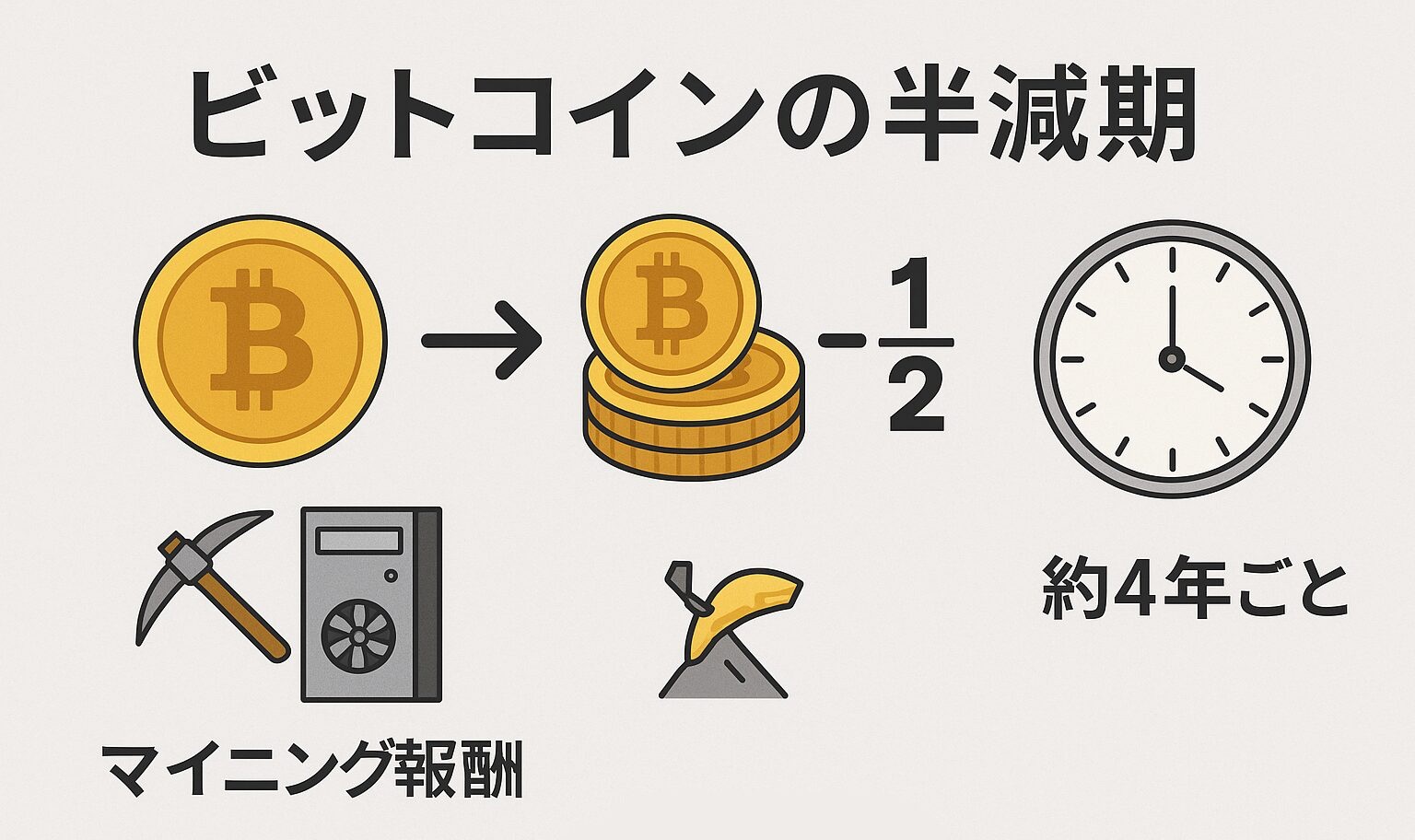

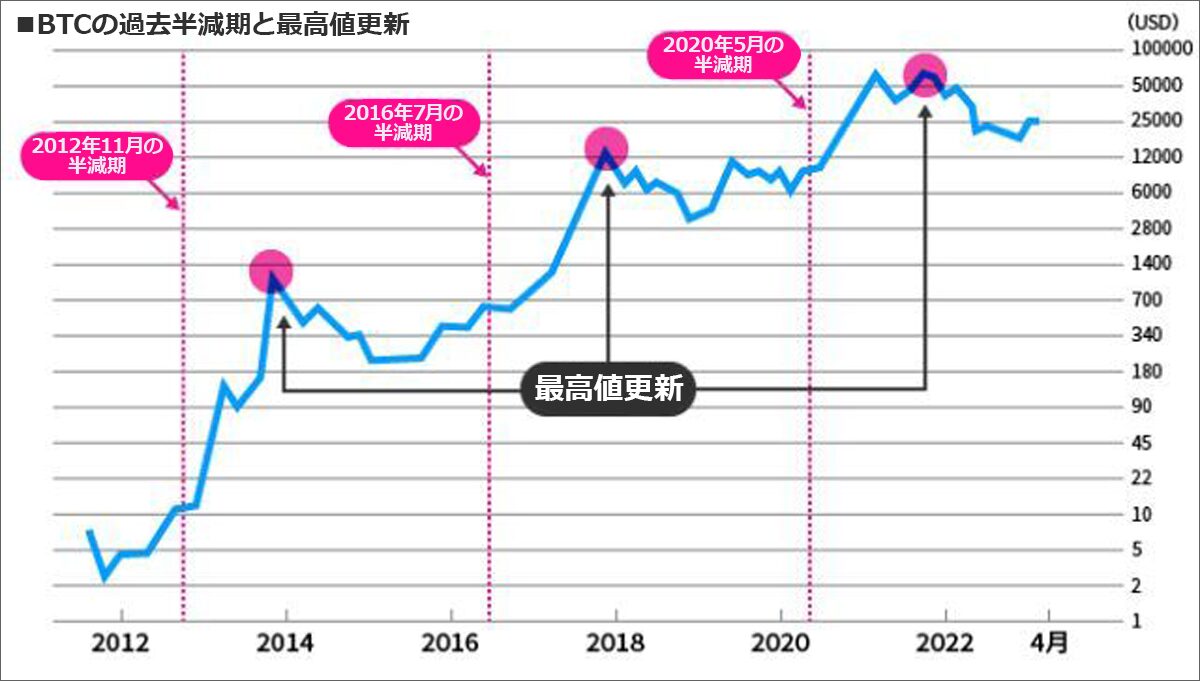

そして、この仕組みを機能させるためにあるのが「半減期」というマイナー報酬を4年周期で半分にしていくイベントで、過去4回の半減期のビットコイン価格は上昇カーブを描いてきました。

厳密には「21万個のブロックが生成される度に起こるイベント」というのが正しく、あらかじめビットコインのプログラムに組み込まれているものです。

当初は一つのブロック報酬が50BTCだったものが、2012年(25BTC)・2016年(12.5BTC)・2020年(6.25BTC)・2024年の半減期を経て、今現在では3.125BTCに減っています。(次回2028年は1.5625BTCに減少予定)

仕組み

そもそもなぜこのような仕組みになっているのかといえば、ビットコインには2100万枚の発行上限があり、無限に発行される法定通貨とは違い、希少性を担保できるからです。

一気に2100万枚を流通させてしまうと、マイナーに対するインセンティブがなくなり、ビットコインのネットワーク上で新たにブロックを生成するマイナーがいなくなってしまい、ネットワークとして成り立たなくなります。

報酬がなければ誰も参加しなくなるので、「半減期」によって報酬対価が減っていくので、ネットワークへより早く参入したマイナーがより多くのビットコインをもらえる仕組み(先行者利益)を採用したということです。

どんなビジネスでもサービスをゼロから立ち上げるためは、ユーザーを確保しなければいけないのと同様に、ビットコインでも初期段階でマイナーに対してより多くの報酬を提供することでネットワークに集めることにしました。

技術的な側面や思想に対する共感など、経済的なインセンティブにとどまらない複合的な要因があったり、SNSの普及でネットワークの拡散しやすい環境があったのも大きな助けとなりました。

多くのマイナーがいた方が、「51%攻撃」といったネットワークへの攻撃の確率も限りなく低くなり、セキュリティの観点からもできるだけ早い段階から多くの参加者を集めることが重要なことだったのです。

供給ショック

そして意外なことに、BTC単位で報酬が4年ごとに半分になっていくものの、その度に需要が増えるにつれて法定通貨の単位における価格は右肩上がりになります。

新規のビットコインがマイニングでしか発行されないのであれば、仮に需要が前年と同じであったり、上がっていくならば価格は必然的と上昇していきます。

過去4度の半減期を振り返れば、その期間の1年〜1年半後は大きく価格は上がっていますが、過去の事例が再度上がるという材料にはなり得ません。

今では2024年の機関投資家による「ETF(上場投資信託)」参入による新たな需要やトランプ政権による「戦略的ビットコイン準備金」がますますビットコインの希少価値を上げ、価格暴騰の大きな門出にある段階です。

今後も半減期は4年ごとの周期で起こり、2032年頃には2100万枚のうち99%が発行され、2140年には最後のビットコインが発行される予定です。

それ以降はマイナー報酬はなくなり、取引手数料のみがマイナーにとってのインセンティブとなっていくとされています。

その時になれば、ビットコインが広く世に行き渡り、取引手数料だけでも十分にやっていけるという意見があるものの、果たしてそれが既存のセキュリティや経済モデルを維持できるかは未知数な部分もあります。

これはまだまだ先の話なので、どうなっていくかは誰にもわかりません。🤔

特徴・強み

政府・銀行などが関与せず、多数のノードによって保たれる分散化されたネットワークがビットコイン最大の強みとなります。

ビットコインのブロックチェーン技術により、取引記録が各ノードに分散され、検閲やネットワークを停止するのが困難になり、同時に誰でも参加可能な「デジタル通貨」もしくは「決済システム」が実現されました。

既存の金融システムとは正反対の要素として、ビットコインは2100万枚の発行上限が設けられ、それ以上は市場に流通しようがありません。

従来の法定通貨で起こり得るハイパーインフレとは逆に、その希少性ゆえ価値が保たれやすいのです。

他にも「分散化」「暗号化」「不変性」「透明性」などのブロックチェーンの要素を活用した、セキュリティ面などで従来の決済ネットワークより多くのメリットがあります。

課題

昨今、ビットコインは「デジタルゴールド」として世間の脚光を浴びており、「インフレへのリスクヘッジ(逃避手段)」といった投資目的の資産として注目されています。

そんな中で浮き彫りになっているのが、「激しい価格変動(ボラティリティ)」と「拡張性(スケーラビリティ)の問題」です。

他にも、PoWに必要な「莫大なエネルギー(電力)問題」や「量子コンピューターの脅威」など、まだまだ多くの課題が浮上しているのも事実です。

それらに関する記事も紹介していますので、ご参考までに👇

将来性

ビットコインは未だ解決されない課題を残しつつも、「中央管理者なし」「発行上限あり」「仲介者不要」といわれるように、長い目で見れば多くの利点が見込まれるのも事実です。

何よりもブロックチェーンの台帳技術により、法定通貨の金融バブルを打ち砕く可能性を秘めているのです。

ドルや円などが際限なく刷られることで、通貨としての価値は薄まり、人々の賃金が増えないままインフレを招いて格差が広がるばかりです。

一方で、暗号化されたシステムを活かすことで、正しいお金のあり方を築くデジタル資産に、人々の「信用」が移り変わりつつあります。

インターネットのデバイス(通信環境)さえあれば、誰でも世界中から送信したり、持ち運ぶことができ、インフレの激しい中央銀行に対してより効率的な代替手段が提供されることになります。

つまり、通貨の価値低下と権力者の検閲から自分自身を守ることができるようになるのです。

世界中の半分以上の人口が、ほとんど独裁に近い中央銀行の権威主義のもとで生活し、何十億もの人々が直接インフレの波を受ける世界では、通貨バブルの壁を突き破り、同時にそれらを結びつけるという点において侮り難いものがあります。

ビットコインのようなプログラムが公開されている暗号技術が、中央の仲介者や信用を必要とせずに、迅速なデジタル決済を促進することで、「力の分散」や「お金の合理化」、「デフレ傾向」の貨幣システムへの道を切り開いてくれます。

現代人のお金は、各国の異なる方法で権力が集中しすぎて、閉鎖されたり腐敗したりで破綻状態にあります。

今のデジタル社会においてお金の信用を回復させるには、分散化された透明性のある方法を採用し、人々を個々に強化しながら、社会を分断させる金融の障壁を壊す必要があります。

このように時代遅れの破綻したシステムを立て直す絶好のチャンスが到来しているという意味では、市場の力によって将来性が見込まれるビットコインに軍配が上がるのは必然と言えるでしょう。

まとめ

以上が新たな電子通貨システム「ビットコイン」の解説となります。

以下まとめです。

- 破綻した時代遅れの金融システムの代替手段として「ビットコイン」がサトシ・ナカモトなる人物によって生み出された。

- ビットコインは、政府や中央銀行のような権力者が絡まない、第三者の仲介者を介さない唯一無二のデジタル資産である。

- ビットコインは「ブロックチェーン(分散型台帳技術)」というデータベースを導入することで、不正や改ざんを察知するネットワークを構築している。

- ビットコインのネットワークでは1万以上のノード(PC)に力が分散され、複雑な計算方式で、一早く「ハッシュ値」を求めたマイナーに報酬が入る仕組み(マイニング)を採用している。

- 莫大な費用をかけてネットワーク全体への攻撃を仕掛けると、当の本人が持つBTCも目減りし、報酬が減って自分の首を絞めることになる。

- ビットコインには2100万枚の上限発行が設けられ、4年周期で「半減期」という大イベントを実施し、マイナーへの報酬を半分にさせることで、その希少価値を担保している。

- 長期的な課題として、「ボラティリティ(価格変動)の問題」や「スケーラビリティ(拡張性)の問題」が存在する。

- ビットコインは従来の金融システムを打ち砕く可能性を秘めた、将来性のあるデジタル資産として機能している。

今一度ビットコインの本質的な価値を理解するために、改めて記事にさせてていただきました。

以上となります。

ここまでご一読くださりありがとうございました。🙇

コメント