※本記事は暗号資産取引所を含むアフィリエイト広告を利用しています。[PR]

こんにちは、IverAviと申します。

当ブログは、仮想通貨初心者向けにクリプトの基礎知識をできるだけわかりやすくをモットーに解説する記事をあげています。

直近の動きとして、ビットコインをはじめとした仮想通貨市場全体が価格低迷の流れに入り、市場に不安が立ち込めていますが、これはある意味で価格を調整させる時期に入っているものであると見ます。

というのも、機関投資家らによる新規参入や追加購入であったり、アメリカ政府による「仮想通貨準備金」政策などを絡めると、市場全体の強気相場が崩れる要因がないからです。

確かに市場をコントロールする勢力も存在すると思われますが、それはあくまでも「価格の値動き」だけで起こっていることであって、仮想通貨の「本質的な価値」に傷がついているわけではありません。

仮想通貨の全土台である「システムそのもの」の価値に気が付いていれば、悲観する必要は全くありません。

今回はそんなWeb3の基盤である「ブロックチェーン」を解説していきたいと思います。

どうぞ最後までよろしくお付き合いください。

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーンとは、「様々な情報を記録するデータベース」のことです。「分散型台帳」とも呼ばれています。

「Web3の概念」、「NFTなどのプロジェクト」、「ビットコインをはじめとした仮想通貨」等、これらの全土台であり、力を分散させたネットワークとなっています。

一ヶ所ではなく多数の場所に記録が分散し、ネットワークに参加する多数のノード(PC)によって記録を確かなものにしています。

記録する情報は「イーサリアム」や「XRP」「ソラナ」など、それぞれ数多のプロジェクトによって異なり、仕組みがまったく違うものになっています。

ビットコインならば「誰が誰にいくら送ったか」の情報が記録され、イーサリアムでは「スマートコントラクトであらかじめ決められたルールに従って取引を実行する」プログラムが記録されたりしています。

ここではビットコインを中心にブロックチェーンの仕組みを解説していきたいと思います。

ビットコイン

ブロックチェーンは、ビットコインのネットワークを支える技術として、「サトシ・ナカモト」なる人物が最初に生み出したものでした。

ビットコインでは、取引された様々なデータが「ブロック」ごとに記録されていく仕組みとなっており、「取引情報(送信者、受信者、取引額など)」と「ハッシュ値(デジタル指紋)」、「前ブロックのハッシュ」などがデータ情報として保管されています。

「ハッシュ」とは、ブロックの頭に植え付けられている識別番号のことで、取引される度に独自のものが作られます。

それらのデータがブロックとして数珠つなぎに記録されているのが「ブロックチェーン」となっています。

取引が行われる仕組み

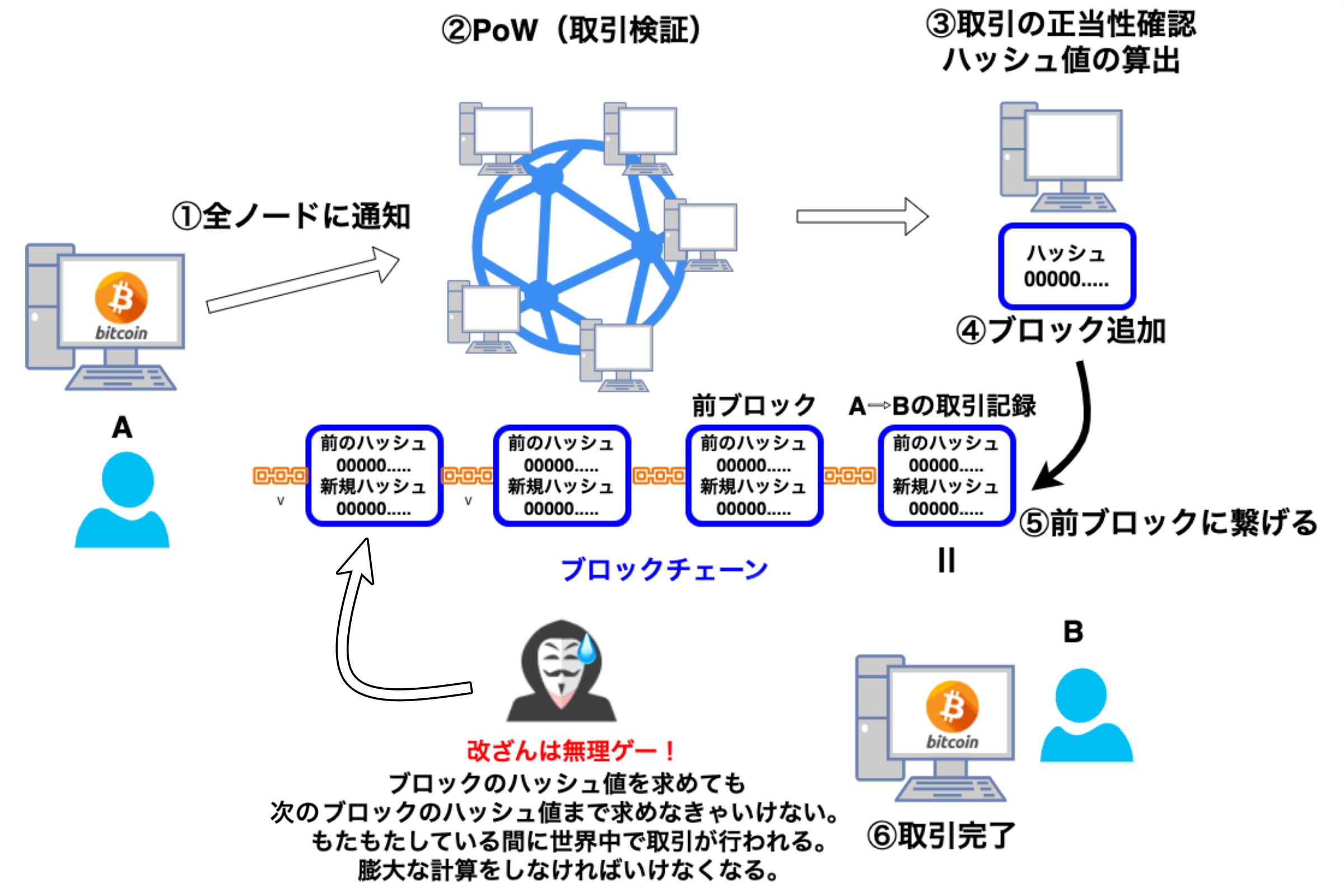

- ネットワークへの通知

- 例えばAからBにビットコインを送信する際、その情報がネットワークに参加する全世界のノードに通達されます。

- PoW(Proof-Of-Work)

- その情報を元に、ブロックチェーンのルールである「PoW」といった取引の正当性を確かめるための検証作業が行われ、各ノードが高度な計算をこなし、取引情報を新たなブロックに刻むための適切な「ハッシュ値(解答)」を導きます。(※ルールはそれぞれのプロジェクトで異なります。)

- そのハッシュ値をいち早く計算できた人に報酬(マイニング報酬)としてビットコインが与えられます。

- そういった対価を与えることで、世界中のマイナー(マイニングする人)たちが報酬目当てで取引を円滑に行うネットワークが維持されます。

- 正当性

- ハッシュ値が求められると、ネットワーク内の他のノードによって取引の正確さが確認されます。

- ブロック追加

- 問題がなければ、取引情報などを含む新たなブロックがネットワーク内に追加され、全ノードにデータ共有されます。

- 主なデータとして「独自のハッシュ」と「前ブロックのハッシュ」などが記録されます。

- ブロックを繋げる

- 新たなブロックに前ブロックの情報も引き継がれ、一つ一つのブロックがチェーン(鎖)で繋がれていきます。

- 仮にハッキングなどで記録を変えようとしても、各ブロックごとのハッシュ値も変わり、前後のブロックの間で辻褄が合わなくなるので、ネットワークで即座に検知されます。

- ブロックチェーンではすべての情報が単体ではなく、連動して記録されているので、改竄などは非常に難しいと言えます。

- 取引完了

- すべての行程を踏んで、初めて正常なビットコイン取引として承認または実行され、ブロックチェーン上に記録として残ります。

特徴

なぜここまで手の込んだことをしているのか?疑問に思うかと思われます。

それは既存のネットワークと比べればはっきりしてきます。

力の分散

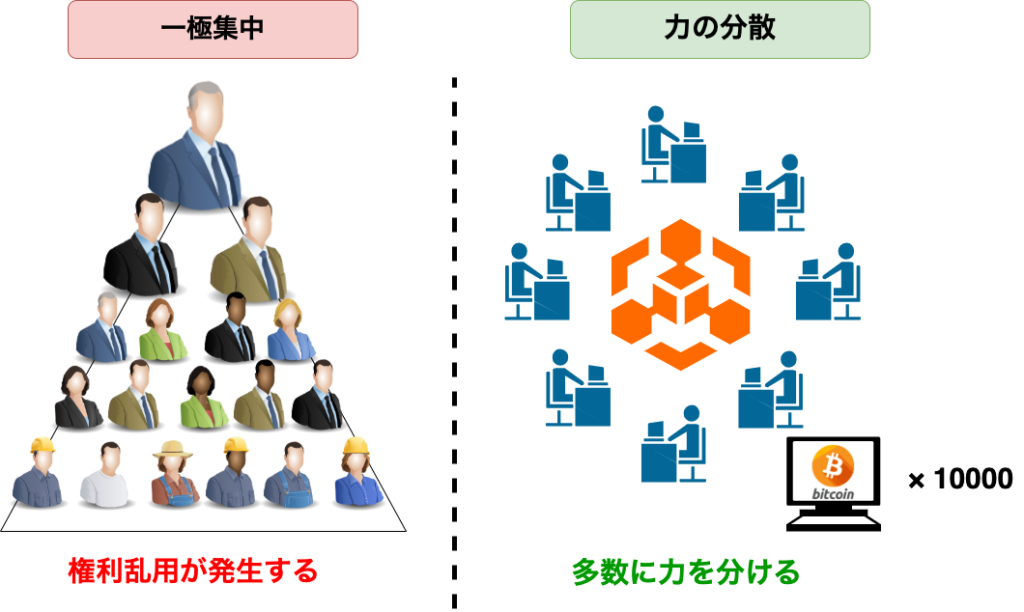

まず言えるのは、「中央に権限が集中する形(中央集権型)」をとっている仕組みとは正反対であることです。

現代で当たり前の「中央集権組織」は、ルールを決める権限が一人もしくは少人数に集中することで、「汚職や賄賂・権力乱用」が容易になり、「外部の意思決定のプロセス」や「不正等の事実確認」等が難しく、すべてにおいてコントロール可能でした。

そういった「一人の力を多数の人々に分散化させる」ブロックチェーンにより、この問題だらけの構造を解決する道筋が開かれました。

ビットコインネットワークでは10000以上のノードが維持されており、通常であれば少数に権限があるものを不特定多数に力をバラバラに分けることで、一人の独断では何も変えられず、改ざんや不正なども非常に難しくなる仕組みです。

セキュリティ

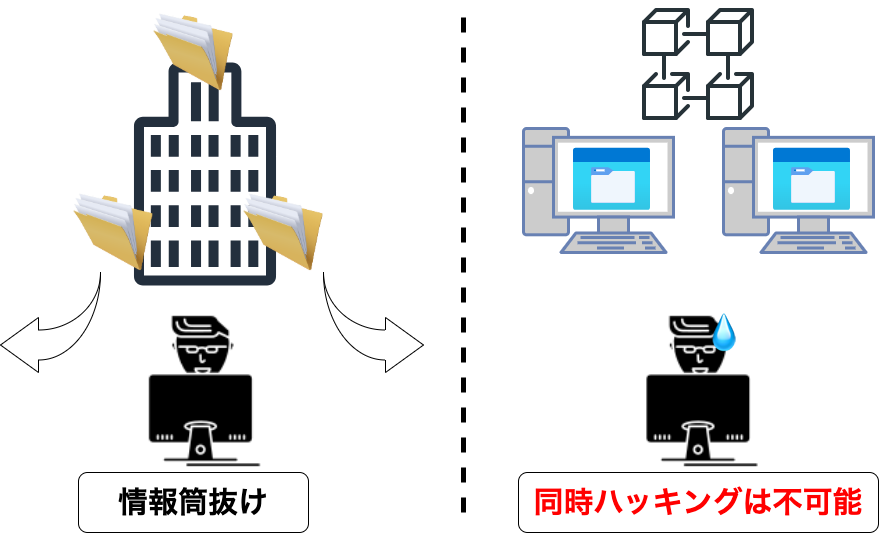

ブロックチェーンは、セキュリティの面においてより安全な選択肢になります。

多くの企業は中央サーバーなどでデータを管理・保管しており、仮にハッキング攻撃を受けたりすれば、多くの情報が流出する危険性が後を絶たなくなります。

それに対し、ブロックチェーンはすべてのノードが記録を保管し、ネットワークを乗っ取る(記録改ざんする)には、世界中にある多くのPCを同時にハッキングする必要があるため、事実上ハッキングは不可能となります。

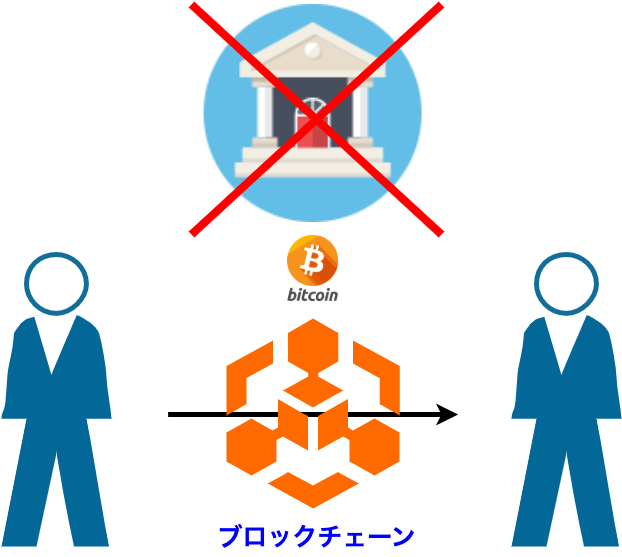

仲介不要

ユーザー視点での最大のメリットとして、ブロックチェーンは「仲介者が不要」だということです。

今のデジタル社会において、オンライン上でお金を贈るときは、銀行サービスなど何かしらの仲介者が必須でしたが、ブロックチェーンでは間に入る仲介者が不要になります。

そうなれば、「取引速度」や「コスト」などの様々な面において大いにメリットが出てきます。

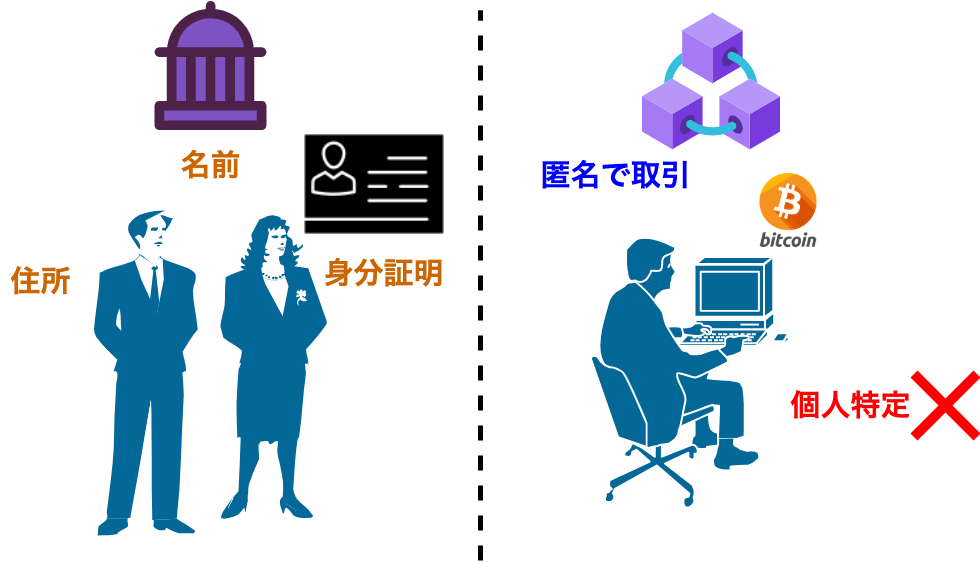

プライバシー

今のサービスでは、個人情報(名前・住所・身分証明)が中央管理者によって、どう扱われているか不安なケースも増えてきています。

ブロックチェーンでは、そういったものは一切不要で、情報提供せずに匿名のまま利用可能となっています。

例えば、ビットコインの取引には、数字・アルファベッドがごちゃ混ぜのアドレスが作られ、取引記録の一部として公開されていますが、個人が特定されることはありません。

一人や団体を狙った検閲等も難しくなります。

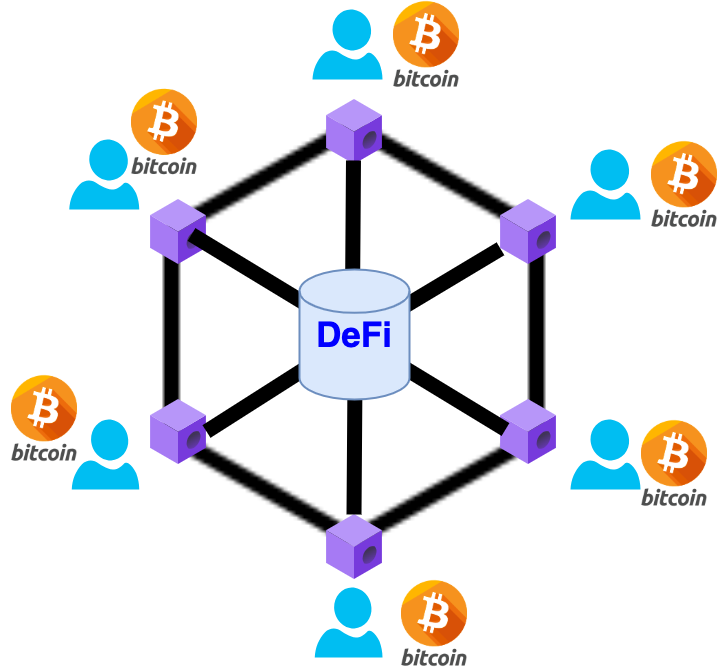

公平性

ブロックチェーンは個人情報が不要な点において、各ブロックチェーンを利用するための基準がない、非常にフェアな構造をとっています。

ビットコインは誰でもネットワークにノードとして参加でき、誰でもビットコインを保有できます。

ブロックチェーンを活用した実例として「DeFi(分散型金融)」では、通常の金融サービスとは異なり、個人情報を一切提供する必要がありません。

誰にでもオープンな環境が整っているのが、ブロックチェーン最大の強みとなっています。

暗号資産

ブロックチェーンは各暗号資産と様々なプロジェクトによって大いに違ってきます。

「力の分散」「セキュリティ」においてどれだけ多くのノードが参加しているかなど様々な要素で違ってきます。

暗号資産においては、次の主要な銘柄が挙げられます。

- イーサリアム(ETH)

- スマートコントラクト機能をブロックチェーン上に搭載し、「PoS(Prrof-Of-Stake)」という決められたノードで取引検証を行う。

- リップル(XRP)

- 「XRPレジャー」というブロックチェーン技術を活かした取引検証を行い、迅速な海外送金を実現。

- ソラナ(SOL)

- 「PoH(Prrof-Of-History)」といった取引検証に利用する「共通の時計」をブロックチェーン上に築いて、スマートコントラクトの処理速度を格段に上げている。

プロジェクト

ブロックチェーンの主要なプロジェクトは、主に「イーサリアム」か「ソラナ」のネットワークで稼働しています。

- NFT(非代替性トークン);「複製できないもの」をブロックチェーン上で記録。

- DeFi(分散型金融);ブロックチェーン上での仮想通貨の貸し借りなどが可能。

- DAO(分散型自立組織);何らかの方針をブロックチェーン上の匿名集団で決める。

ブロックチェーンの構造上、中央集権型のデータ管理方法と比べて、セキュリティ上の観点からもより高い強度を誇ります。

個人情報を管理する上でも、非常に重要なネットワークシステムとなっていきます。

人々の生活の上で、政府・銀行・病院といったような重要な役割を担う組織などに活用できるメリットもかなり大きいのが容易にわかります。

透明性

将来的には、ブロックチェーンを「選挙システム」に活かすこともできます。

会場裏での集計において100%不正がないとは言い切れない投票作業に、ブロックチェーンの技術を活用することで個人情報をデータ保有し、不正選挙を阻止します。

「二重投票の阻止」「本人のみの投票」「集計記録の改ざん阻止」といったように、既存の選挙システムより容易に様々な不正等を阻止することが可能になります。

セキュリティ上のメリットだけでなく、データが公開されている点から匿名の要素が担保されつつ透明性の高い選挙を実現できます。

言うまでもなく、手順行程の無駄を省くことだったり、コストの面においても大幅にカットがなされたり、大いに改善の余地がある技術と言えるでしょう。

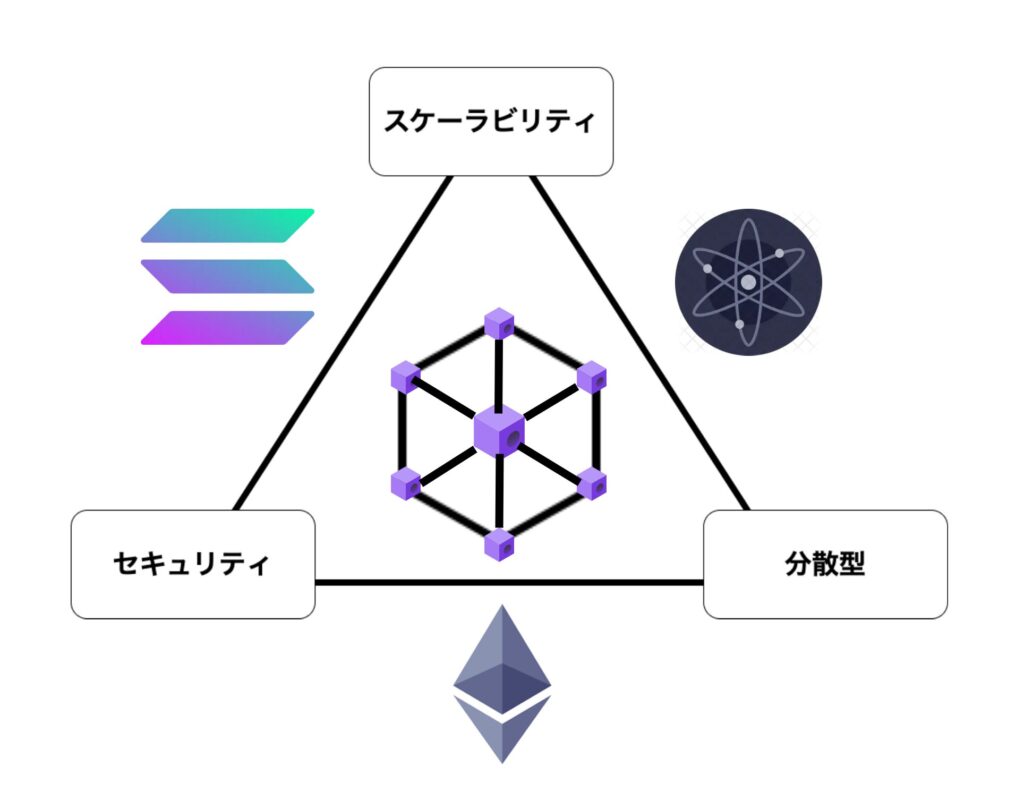

ブロックチェーンのトリレンマ

イーサリアム開発者のヴィタリック・ブリテン氏が提唱した「ブロックチェーンのトリレンマ(ジレンマ)」は、開発者にとっての大きな課題とされています。

この問題は各ブロックチェーンのネットワークの設計の違いを理解するのに役立つとされ、それは大きく3つに分けられています。

- スケーラビリティ(拡張性);処理速度やコストの問題

- セキュリティ;ハッキング等の攻撃に対する問題

- 分散型;権力を分散しきれない問題

これらはどれも2つの問題に集中すると残り1つが欠けてしまうというジレンマを示しています。

その暗号資産の事例を挙げると、「イーサリアム」「ソラナ」「コスモス」などがこれに当てはまるといわれています。

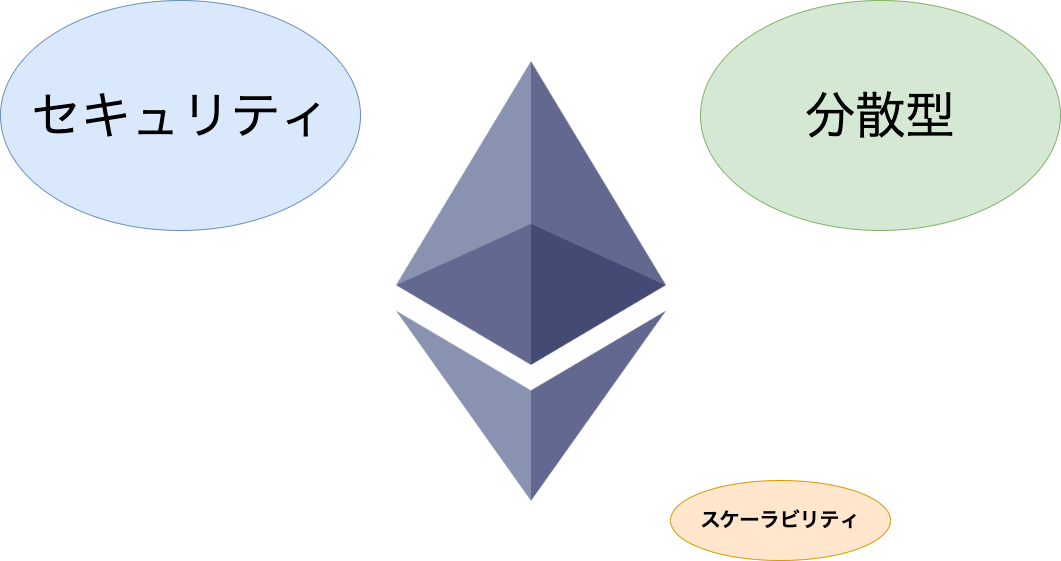

イーサリアムの場合

イーサリアムにおいては「セキュリティ」と「分散型」に特化したブロックチェーンネットワークであり、その分「スケーラビリティ」の実現が難しいとされています。

分散型

イーサリアムは、スマートコントラクト機能を最初にブロックチェーンに搭載させたプラットフォームであり、その先行者利益に基づいて分散性が高いとされています。

その一つの指標として、取引の検証をするノード(バリデータ)が100万以上を超えていると言う点です。

イーサリアムのようなネットワークが一定の地位を築くと、多くのアプリ開発者がそのプラットフォーム上でアプリを世に送り出し、そこからユーザーが増加するにつれてお金が集まっていきます。

こういった参加者が増えて好循環が生まれることを「ネットワークエフェクト」と呼んでいます。

この相乗効果のおかげで、イーサリアムは「分散性」が高く、同時に「セキュリティ」の面でも大いに向上していくという利点があります。

セキュリティ

ネットワークの取引検証がバリデータの過半数の投票で決まるとすれば、数の上で圧倒しているノードであれば「通信妨害」「資金の盗難」「データ操作」などが難しくなります。

また、バリデータが一つの国に集中した場所で天災などで稼働できなくなれば、取引処理が困難になるため、地域別に分散してしまえば問題は回避できます。

つまり、数だけでなく地域別にバラバラのネットワークを築くことで、セキュリティの向上につながっていくということです。

リスク分散は、セキュリティ面における重要な指標となっています。

スケーラビリティ(拡張性)

イーサリアムは取引が行われる度に、データベースをアップデート(更新)してネットワークで合意を得る必要があります。

そうなったとき取引検証するバリデータが多くなるほど時間がかかり、多くの取引処理をこなすことが困難になります。

最近では「ロールアップ」という多数の取引をひとまとめに処理する技術を採用したり、多数のレイヤー2(拡張機能)ネットワークを付け加えることで、スケーラビリティ向上に尽力しています。

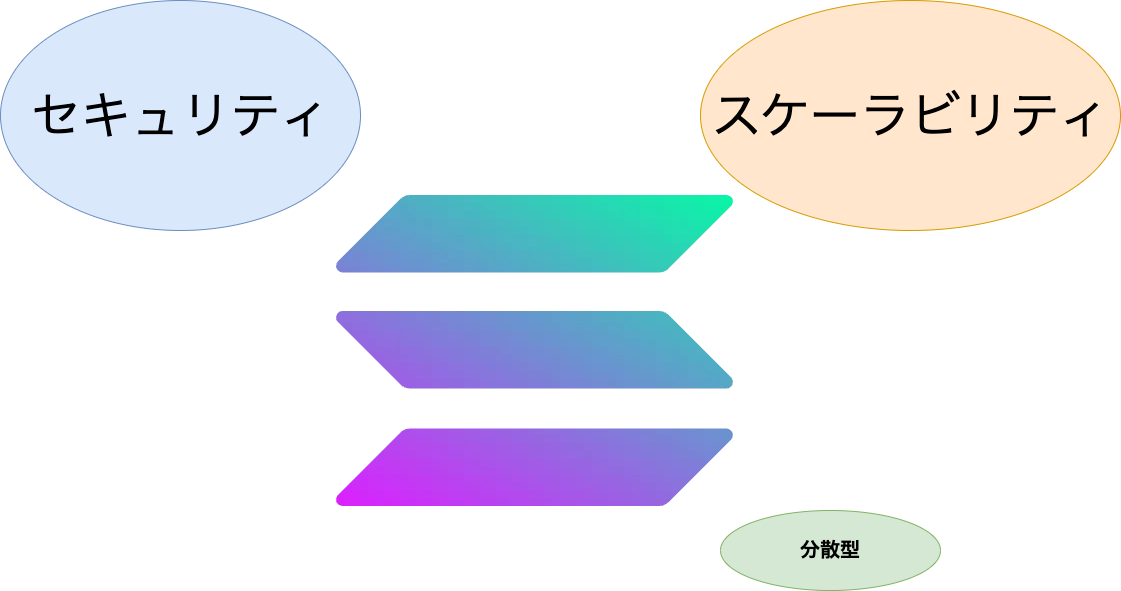

ソラナの場合

ソラナは処理速度を劇的に早めた「スケーラビリティ」第一優先のブロックチェーンネットワークです。

スケーラビリティとセキュリティ

「PoH」により時間軸で順序だった取引を高速でこなすことができるようになり、コストも大幅にカットされることにも成功しています。

それによってセキュリティの面でも相乗効果を生んでいます。

- バリデータの間での通信容量が減る。

- 取引処理のキャパ(受け入れ)が多くなる。

- 攻撃のリスクが軽減される。

ソラナはハイスペックな環境が整っているため、バリデータによる参入のハードルは高く、その数に限りがあることで独立した管理がなされています。つまり、企業側に権限が集中しているということになります。

また、「TowerBFT」というプロトコル(通信規約)により、一部のバリデータが停止した場合でも、ネットワーク全体には影響が及ばないよう、セキュリティの質を高めてきています。

分散型

ソラナは処理速度を上げる権限を企業側が握っており、中央に依存せざるをえない状況が続いていましたが、最近ではハードウェア(PC装置)等のコスト削減により、バリデータによる参入のハードルを下げてきています。

昨年の2024年には「ファイアーダンサー」なるクライアント(ソフトウェア)を導入し、分散性に特化した多様なネットワークを築いています。

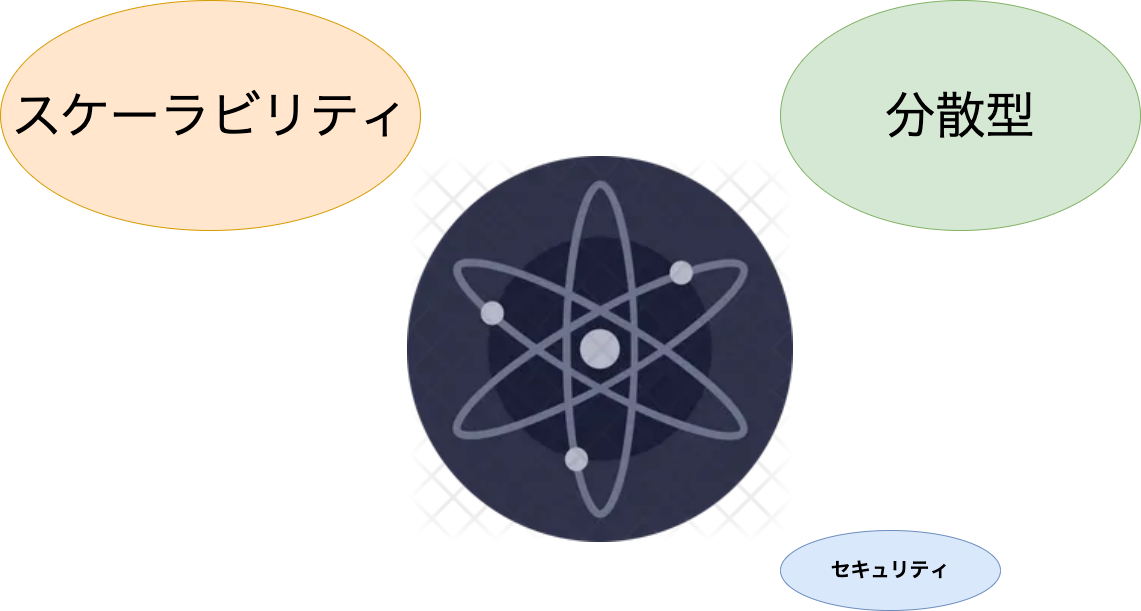

コスモスの場合

「コスモス(ATOM)」は時価総額ランク51位のマイナーなアルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)なのですが、ブロックチェーンの「スケーラビリティ」と「分散型」を重視したネットワークとなっています。

スケーラビリティと分散性

コスモスは「モジュラー」という個別のブロックチェーンがネットワーク全体の処理能力に影響を与えずに取引を実行できる構造をとっています。つまり、個別に力を分散させることで、処理速度を上げていることになります。

セキュリティ

異なるネットワーク同士が通信やデータを共有できることから、互いにシステムを維持できる構造をとってはいるものの、ネットワークを部分的に分けると個別でセキュリティを維持することになり、その分全体的にセキュリティが薄くなってしまうというジレンマがあります。

しかし近年では、「Neutron」という「共有セキュリティシステム」を「コスモスバブ」というコスモスの中核のネットワークのバリデータと他のネットワークで活用し、個別でセキュリティを維持する負担を減らすことに尽力しています。

スケーラビリティの課題

ネットワークにおけるスケーラビリティの指標として、TPS(トランザクション件数;1秒間の取引件数)と「柔軟性や安全性」が広範囲な意味合いを持つものとなっています。

レイヤー1(ビットコインやイーサリアムのネットワーク)である「SUI」の開発企業CEOのEvan Cheng氏曰く、

スケーラビリティは単にある魔法の数値に到達して解決しない。「常に高い需要に応じられる柔軟性とコストが需要に応じて変動しない」という予測の可能性の問題である。

つまり、高い数値(TPS)があってもダメで、高度なスケーラビリティを保つためには、以下のようないろいろな要素が付け加えられることになります。

- どんな需要にも対応

- 安定して取引を供給

- 実行から受理されるまで(レイテンシ)

- 最終的に確定する状態(ファイナリティ)

特に3と4はシステムと利用者のやりとりをシナリオ通りにする上では重要度が増すとされています。

分散型が中央集権に?

近年イーサリアムは、1人でステーキング(預け入れ)するハードルが高くなっているとされています。

ETHの価格上昇に伴って、最低限「32ETH」を納めないとステーキングできないという条件があり、参入商品の高いものとなっています。

それに対策を取る2つの企業があります。

- Lido(ライド)

- 「リキッドステーキング」という少量からのステーキングサービスを提供するプラットフォーム。DeFiプロジェクトの一つ。

- Coinbase

- 最近イーサリアムの正式なノードオペレーターとなった暗号資産取引所。12000のバリデータで運用され、ステーキングされたイーサリアム全体の11.4%が管理されていることから人気のステーキング先となっている。

しかし、この2つの企業がステーキング量を併せ持つと、全体の33%のETHを持つことになり、理論上ネットワークを一時中断できてしまう懸念があります。

Lidoの30のバリデータを加えれば必ずしもそうなるとは言えないみたいですが、「バリーデータの数が多いから分散化されているとは一概にはいえない」という見方もあるようです。

ETHを保有する量次第で、中央集権化するのも無きにしも非ずということでしょう。

まとめ

以上がブロックチェーンの構造についての解説でした。

かなり内容を詰めてしまいましたが、これでだいたいの基礎知識が身に付いたと思われます。

以下まとめになります。

- ブロックチェーンは「様々な情報を記録するデーターベース」であり、「分散型台帳」と称される。

- ブロックチェーンは、「Web3」「NFT・DeFi」「ビットコインなどの暗号資産」の全土台である。

- ブロックチェーンは、各暗号資産やプロジェクトによって構造は大きく異なる。

- ビットコインのブロックチェーンには「取引情報」「ハッシュ値(デジタル指紋)」「前ブロックのハッシュ」が記録されている。

- ビットコインネットワークに参加する全ノードのマイナーが、高度な計算を早くこなすことで、正当な取引情報として新たなブロックが追加され、前ブロックとチェーンで繋がれていく。

- ブロックチェーンの特徴として「力の分散化」「セキュリティの高さ」「仲介者不要」「プライバシーの保証」「公平性の高さ」「透明性の高さ」などがある。

- ブロックチェーンにとって「スケーラビリティ」「セキュリティ」「分散型」の向上が、今後のWeb3業界の最大の課題である。

ブロックチェーンは、インターネット以来の最大の発明であるとされています。

これが広く世の中に浸透することで、従来の独裁体制はかなり緩和され、本当の意味での民主主義社会が到来するのかもしれません。

私はサトシ・ナカモト氏にノーベル賞を100個贈るべきだと考えています。w

以上となります。

長文・駄文お読みいただきありがとうございました。🙇🙇🙇

コメント