※本記事は暗号資産取引所を含むアフィリエイト広告を利用しています。[PR]

こんにちは、IverAviです。

当ブログは、仮想通貨初心者向けのクリプト知識をできるだけわかりやすくをモットーに解説する記事を書いております。

さて、これまで当ブログは、いくつかの仮想通貨取引所を紹介してきましたが、少なからず「なんとなくでやってみようかな?」と考えておられる方もいるのではないでしょうか?

各々の環境のもと、何気なく仮想通貨の話題に触れ、業界の成長ぶりに注目したのではないでしょうか?

それもそのはず、現在仮想通貨相場は重要な局面にあります。

世界の情勢があまり芳しくない中、貯蓄のリスク回避先として「仮想通貨」を見当している人々が増えてきています。

今回は初心者が投資する際の注意点をできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。

かなりの文章量になっていますので、それぞれの時間やニーズに合わせて、部分的にでも理解していただけれ幸いです。

どうぞよろしくお付き合いください。🙇

なぜ仮想通貨を選んだのか?

「ビットコインって何?」と質問された時「仮想通貨です。」ということ以外答えられないのがほとんどです。

しかし、それでも2021年にビットコインを含めた大半の仮想通貨が最高値を更新し、「価格が上がる=儲かる資産」というイメージが定着し、それにつられて投資した人が大半だったようです。

ただ購入する前に一旦考えるべきは、「なぜそもそも仮想通貨なのか?」といった根本的な質問が投げかけられます。

「投資目的」「インフレのリスクヘッジ(危機に備える)」「DeFi(分散型金融)での活用」「Web3・ブロックチェーンへの関心」など、仮に初期段階から目的が明確でないと後々の判断基準がブレ、活発な価格変動に振り回されてしまいます。

仮想通貨の場合、短時間で10%下がったり、時には5%上がったりすることも稀ではないので、メンタルを保つのに苦労します。

少なくともそのまま闇雲に投資するのは絶対にNGですので、一貫した投資計画を立てた方がいいでしょう。

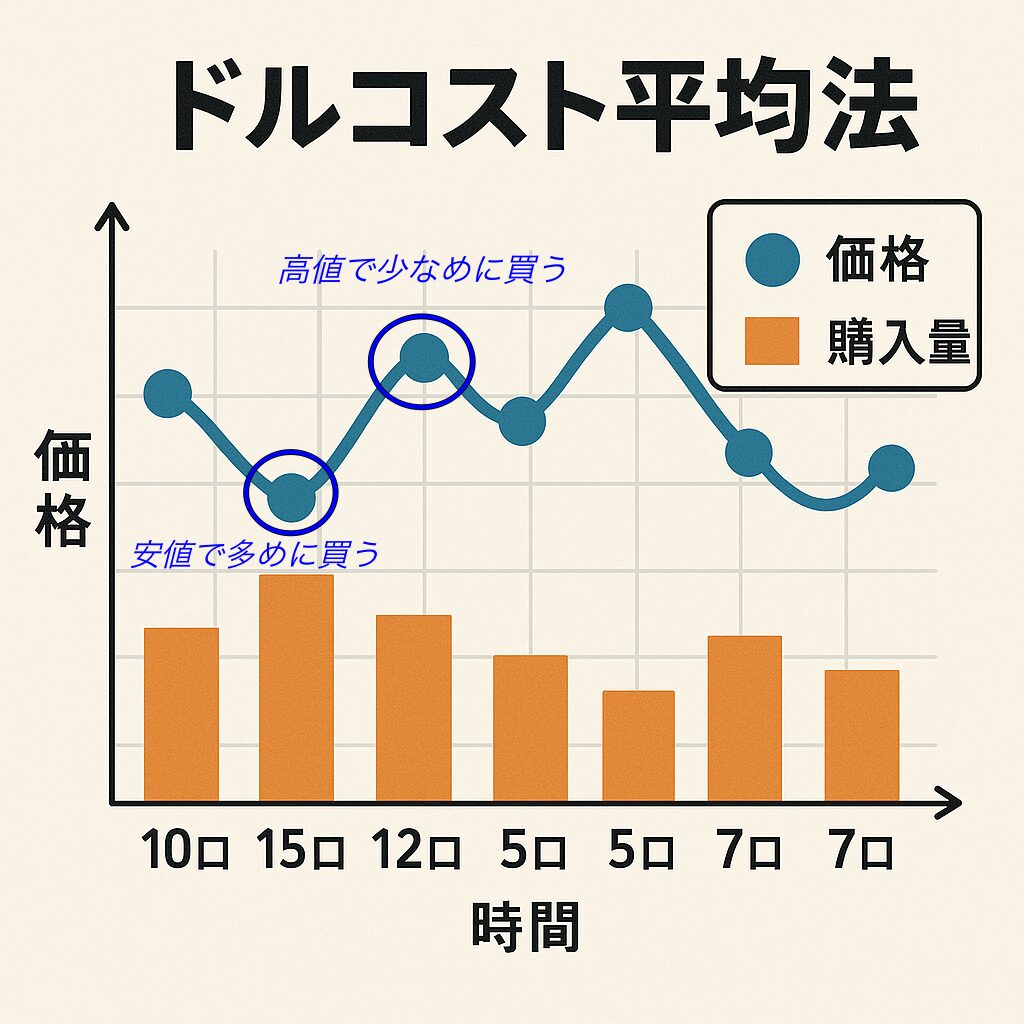

例えば、長期でビットコインやETHに投資するのであれば、毎月決まった額を投資する「ドルコスト平均法」が有効です。

決まった感覚で同じ額を投資し続けることで、仮に価格が上がれば購入額の平均値が安くなり、投資において邪魔になりがちな感情を取り除けるのが大きなメリットです。

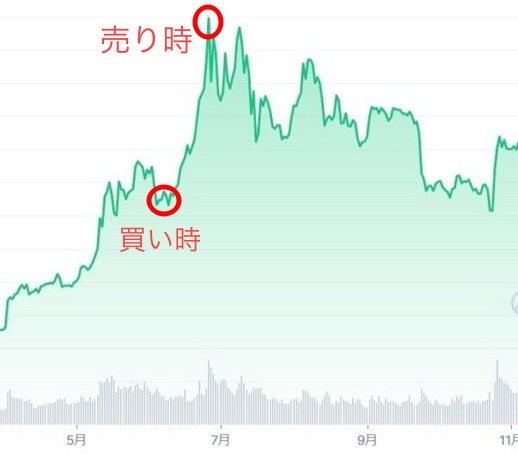

その他にもシナリオごとに基準を明確化しておくのも大事で、価格が上がっていく中では部分的に利益確定していく出口戦略も早い段階から考慮しておくべきでしょう。

最悪なシアリオも念頭に入れておく

実はビットコイン誕生から十数年たった今でもなお、仮想通貨市場はまだ「壮大な実験の最中」であったりします。

過去には「Terra」「LUNA」というメジャーな仮想通貨が一夜でほぼ無価値になったり、仮想通貨取引所の破綻など、多くのリスクが潜む業界であるというのは否めません。

仮想通貨の各プロジェクトごとの課題はつきものであり、今後うまく解決できる絶対的な保証はありませんし、ブロックチェーンなどの内部構造にも問題が生じる可能性がないとは言い切れません。

それだけではなく、さまざまな外部要因もリスクになりえたりします。

例えば、長年多くの政府中央銀行は、仮想通貨を脅威とみなしており、将来的に厳しい措置や規制を講じることで仮想通貨の価値が大きく損なわれることも考えられます。

冷静に考えれば、他の投資資産と比べても多くの不安要素があり安易にはお勧めできません。

明日にでも価格がゼロになるかもという最悪のシナリオも想定しておくべきでしょう。

投資はゼロサムゲーム

仮想通貨の投資は時折「ゼロサムゲーム」として表現されたりします。

これは参加者の利益と損失の合計がプラマイゼロとなり、利益を出す人がいる一方で、必ず損をしている人もいるという有名なゲーム理論のことです。

例えば、カードゲームのポーカーで5人のゲーム参加者が持ち点1000点があった場合、各プレイヤーにとって「1000点以上で利益」、「1000点以下で損失」という基準でゲームが進行し、その中で損得の人数や額は常に変動します。

しかし、一人勝ちや一人負けなど様々なパターンの可能性があるものの、全員が利益を得るということは絶対あり得ません。

ビットコインでも最大2100万枚をそれぞれが異なる価格で取引し、その中で利益や損失を出す人が混在するという共通のパターンがあります。

しかし、ビットコインではその時々の「需要と供給」が価格に大きな影響を与えるのですが、市場の心理や規制などの要素も絡むため、厳密にゼロサムゲームであるかについては意見が分かれるところです。

ただ少なくともゼロサムゲームの要素があることは、頭に入れておいた方が良さそうです。

トークンエコノミー(トークノミクス)

実際に仮想通貨を保有する前に必ず知っておいた方がいいのが、各仮想通貨の「トークン(企業などが発行する仮想通貨)」の特性です。

よく業界で用いられるのが、「トークンエコノミー」という言葉で、一般的に仮想通貨経済への刺激を促す言葉です。

トークンエコノミーは、「トークン」と「エコノミー(経済)」の二つの用語から成り立つ造語であり、クリプト業界ではトークンの特性や経済モデルを表すときに広く用いられます。

これが各銘柄やプロジェクトによって大きく異なります。

それにより意外と初心者に限って誤解されがちなのが、仮想通貨の価格と価値が比例しないことです。

一例として、「ビットコイン一枚が270万円という価格を見て、一枚2700円の仮想通貨よりも1000倍の価値がある」と思われがちなのですが、実際には仮想通貨によってもともとの発行量の母数が異なるので単純な比較対象とはなりません。

つまり、価格だけを見ているとプロジェクトの規模などの全体像を軽視することになります。

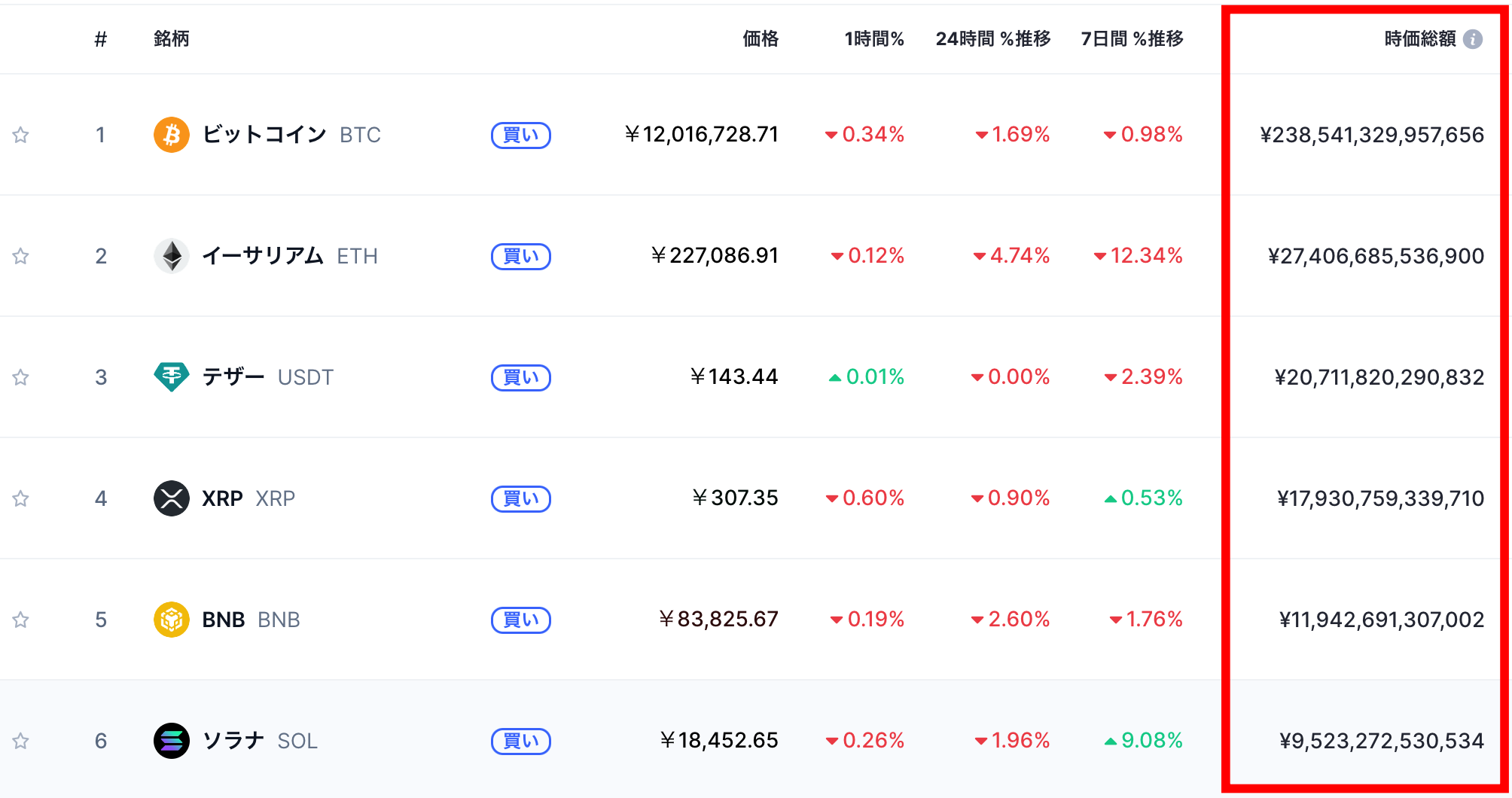

仮想通貨の価値を把握する上で、最も重要になってくるのが「時価総額(資産価値の指標)」です。

この指標は各仮想通貨の「市場価格×トークン発行数(市場に流通する総量)」で計算され、簡単に言えばプロジェクトにどれだけのお金が集まっているかを把握することができます。

銘柄によってはビットコインのように単価が高いものから、「カルダノのADA」や「ポリゴンのマティック」のように100円に満たないものなど価格は多種多様です。

仮想通貨の価格変動を比較する時も価格ではなく、パーセンテージで判断するのが適切です。

プロジェクトの市場価値を表す数値としては、時価総額が最も重要になってくるので、特に初心者の方は注意してください。

プロジェクトの最大供給量

※2 ソラナ(SOL):ソラナは理論上無制限だが、インフレ率はガバナンス(組織)により管理されている。

※3 バイナンスコイン(BNB):BNBは定期的なバーンにより総供給量が減少しており、最大供給量は将来的にさらに減る可能性がある。

※4 ポルカドット(DOT):ポルカドットはインフレモデルを採用しており、最大供給量は固定されていない。

そして、気にかけるべきは「各プロジェクトの最大供給量」です。

先ほども述べましたが、仮想通貨の価格は、株や債券同様、その時々の「需要」と「供給」で変動します。

短期的には経済状況からネットワークのアップグレードまで、様々な要素が価格に影響を及ぼします。

ただ長期的に見た場合、各プロジェクトのトークンエコノミーの中でも、需要と供給のバランスを保つためのトークン設計が価格の行方を左右します。

これはプロジェクトごとに様々な工夫が成されるわけですが、最もメジャーなのがビットコインなどが設ける「最大供給量」です。

今までのドルや円などの法定通貨には上限がなく、紙幣が増刷されていくのが当たり前だったのですが、ビットコインではあらかじめ2100万枚と上限発行を設けています。

こちらは約4年ごとに「半減期」といって、新たに発行されるビットコインが半分になっていく仕組みであり、最大供給量のある仮想通貨は、一定の需要がキープできれば必然と価格は上がります。

では「最大供給量がないものは価格が上がりずらいのか?」といえば、そうでもありません。

一般的に仮想通貨では最大供給量があるか否か2パターンがありますが、適切なインフレ率を維持できていれば大きな問題にはなりません。

その一例として挙げられるのがイーサリアムの「ETH」でしょう。

ただ明確なユースケース(実用性)があっても、仮想通貨によってはインフレ率が高いため、長期投資にあまり向いていないものもあり、「DeFiのトークン」がその例として挙げられます。

その中の一つ仮想通貨の需要と供給をコントロールする用途で使われるのが、「トークンバーン(焼却)」で、一定量の仮想通貨をネットワークから除去することを指します。

例えば、イーサリアムのマージ(併合)というネットワークのアップグレードで「PoS(Proof-Of-Stake;取引検証作業)」に移行したことにより、年々は流通しているETHが減ったりしています。

こちらはイーサリアムの取引手数料の一部をバーンすることで起こっている現象であり、上限がないからといって必ずしも仮想通貨の量が増えていくものでもないということは覚えておいた方がいいでしょう。

ユースケース(実用性)

仮想通貨の強みと特徴という部分で投資する上では、「ユースケース(実用性)」はかなり重要な要素となっていきます。

例えばイーサリアムのETHであれば、「長期保有」「NFT」「DeFiでの取引手数料の支払い」「ステーキングしてさらに増やす」など、保有する上で様々な利点があります。

ステーブルコインが人気なのも、取引をする際の利便性など明確なメリットがあるからです。

逆にミームコインなどの仮想通貨によっては、ユースケースが乏しいものもあります。

コミュニティの強さで人気を博すドージコインですら、大きなリターンを得た人はいるものの、ハイリスクハイリターンの投資に分類されるかと思われます。

その他にもレイヤー0(ネットワークの階層、0〜2まである)の「ポルカドット」・「コスモス」、外部データをブロックチェーンに提供する「チェーンリンク」、プライバシーコインの「モネロ」など独自の強みを押し出した人気のプロジェクトも多く存在します。

長期的には、将来的な需要がWeb3業界で生き残るためには大きな鍵となるため、そのプロジェクトが市場でどんな役割を担っているかは、必ず調べないといけないでしょう。

トークンの分配・配布

トークンエコノミーで着目したいのが、仮想通貨プロジェクトのトークンの「分配」と「配布」です。

ビットコインやライトコインでは、「フェアローンチ」といって、あらかじめ誰にも仮想通貨が割り当てられておらず、プロジェクトの創設者ですら仮想通貨を得るには1からマイニングに参加しなければいけませんでした。

「フェア」という言葉からもわかるように、これが一番公平な方法とされています。

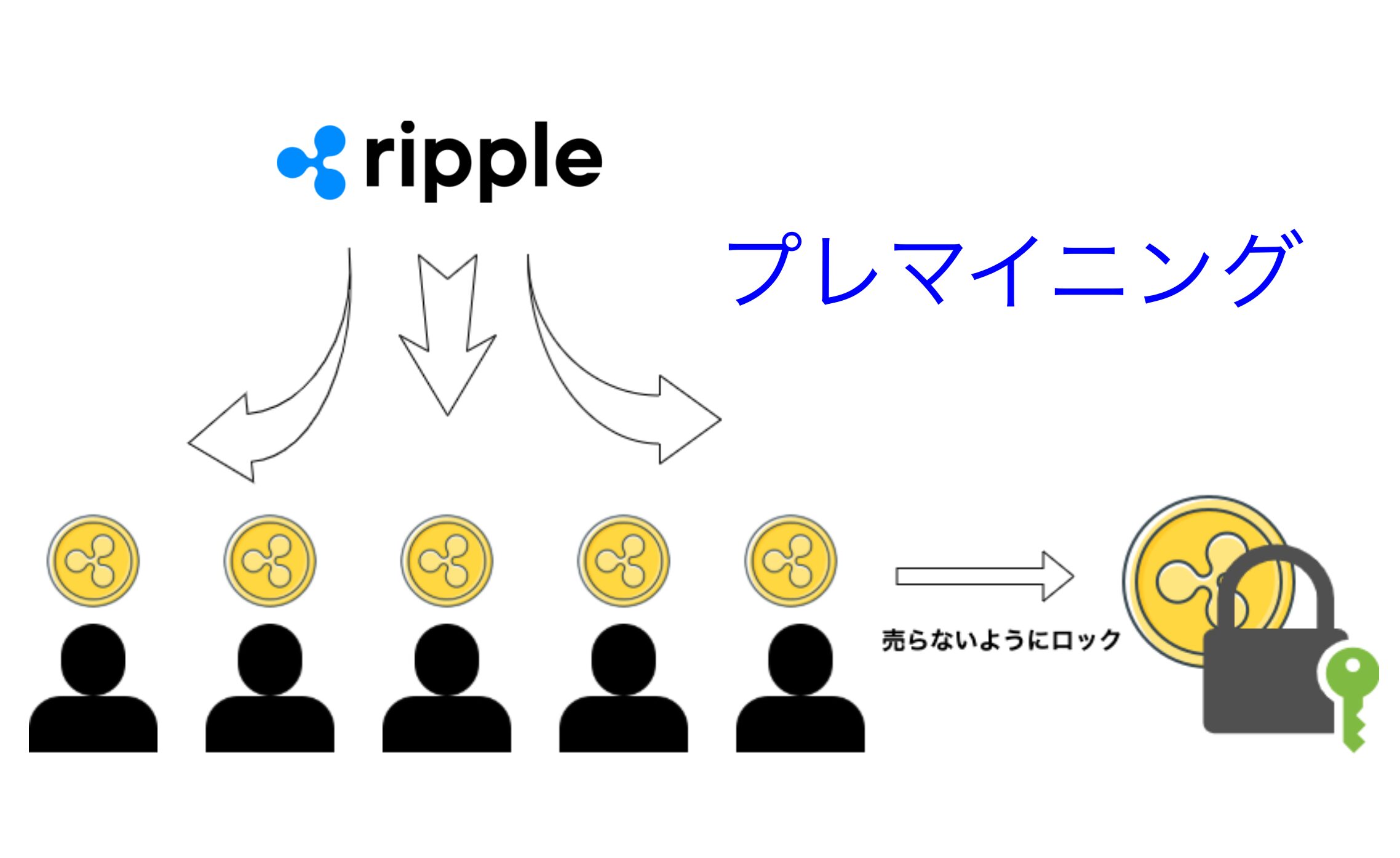

ただ、よりメジャーなのが「プレマイニング」で、こちらではプロジェクトが正式にローンチ(世に出すこと)する前に、創設者や開発者、出資者などに仮想通貨があらかじめ配布されます。

それに加えて近年では、「エアドロップ」と言って、ユーザーに無料配布する方法もあったり、プロジェクトごとによって様々です。

しかし、ここで重要になってくるのがそのトークン配分の比率です。

なぜこれが重要なのかというと、少数の人が大きな割合を保有すると価格操作がされやすくなるからです。

仮に意図的でなくても価格に必然と大きな影響を与えるので、決して健全とは言えません。

これはプレマイニングだけに限らず、フェアローンチのプロジェクトであっても起こり得ます。

またプレマイニングのプロジェクトでは、イニシアチブ(主導権)と同時に、急激なウリ圧にならないように「Vestig」といって、一定期間が過ぎてから市場に放出するスマートコントラクトを活用することもあります。

簡単にいうと一定期間仮想通貨が売られないようにロックすることで、「仮想通貨の価格の安定」「長期的な関与」を促すことができます。

万が一こういったプロジェクト設計の面がしっかりしていないと、先行投資者だけが儲かって、あとの投資者が損をするという構図になりかねないので、特に新規プロジェクトに投資する方は把握しておいた方がいいでしょう。

ちなみにこの方式は、「リップル(XRP)」や「バイナンス(BNB)」などの有名どころが採用しています。

プロジェクトの技術面

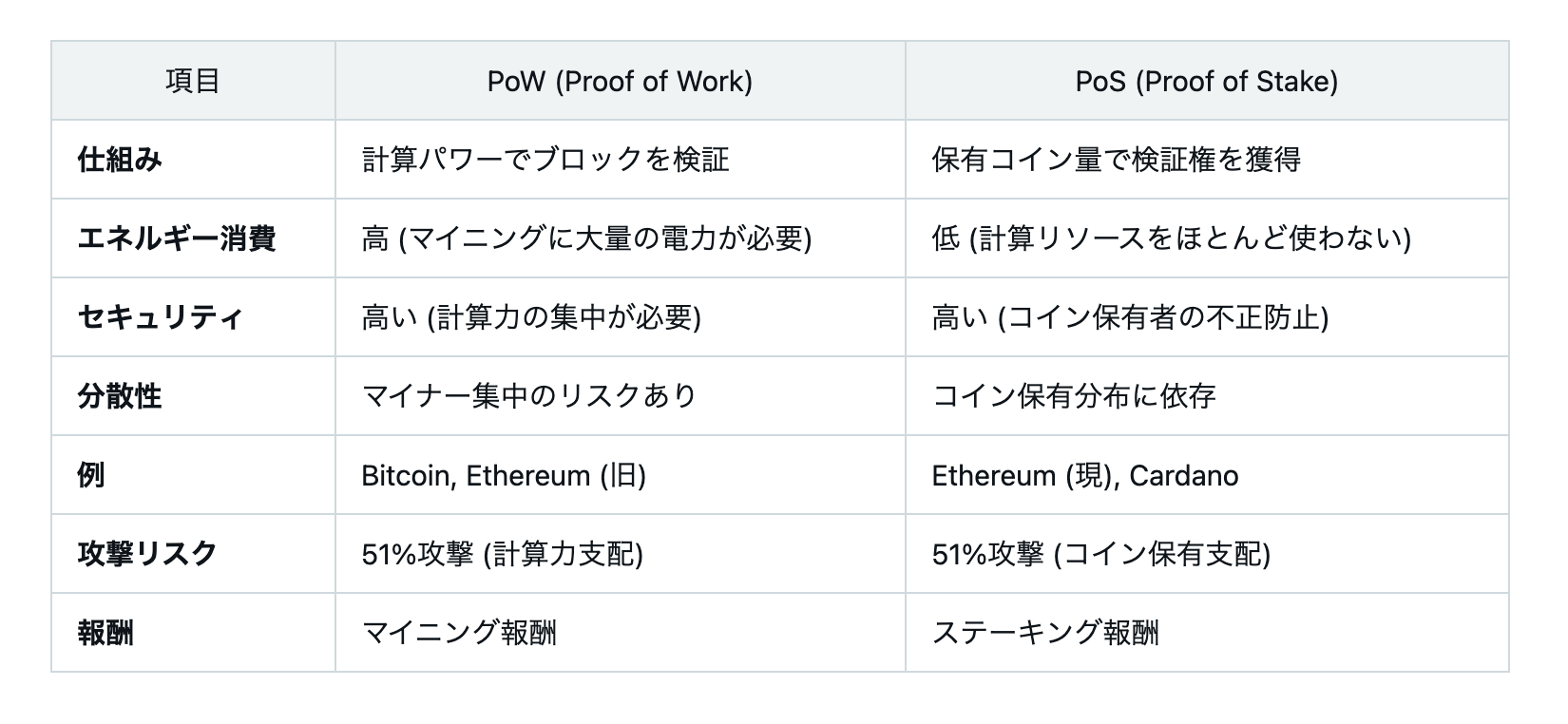

まず大まかに把握しておくべきなのが、「ブロックチェーンのコンセンサスメカニズム(取引を合意する仕組み)」です。

仮想通貨によっては、「ビットコイン」「カルダノ」「アバランチ」など、自身のブロックチェーンを持っているプロジェクトと「イーサリアム」などの他のブロックチェーンを活用して、トークンを発行しているプロジェクトもあります。

これがいわゆるコインとトークンの違いであり、前者の場合、各ブロックチェーンごとの仕組みやセキュリティを含めた全体の構造が全く異なるものもあるので、細かくリサーチする必要性が出てきます。

これに加えて、「PoW(Proof-Of-Work)」や「PoS」などといった、どの取引検証作業を採用するかでネットワークの分散型のセキュリティが格段に違ってきます。

これらの要素は単なるネットワークの機能面のみならず、「環境への影響」、「有価証券であるか否か」など、後々の規制等にも関係してくるかもしれません。

単にユースケース(実用性)だけを見ればいいというわけでもなく、現状の仮想通貨の難しさがそこに現れているとも言えるでしょう。

そして長期投資を考えている場合、必ず見逃してはいけないのが「プロジェクトの開発ロードマップ(計画案)」です。

実際のロードマップ通りにスムーズに開発が進んでいるプロジェクトから、長年開発が停滞しているプロジェクトなどまちまちです。

その実情はプロジェクトによって大きく異なり、いわゆる有言実行できているかということなのですが、各プロジェクトの開発力はWeb3業界で生き残る上では必須です。

創設者や開発メンバーの実績などを含め、きちんと調べた方がいいでしょう。

どの仮想通貨取引所を利用すべきか?

仮想通貨初心者にとって購入する時悩ましいのが、どの取引所を選ぶかではないでしょうか?

ここ数年ビジネスチャンスと見て、多くの取引所が市場に参入してきましたが、長年仮想通貨取引所はハッカーにとって格好の的となっており、国内外で多くの取引所がハッキングによる資金流出の被害に見舞われてきました。

広告等で見かける取引所の中には、初心者にとってかなり響きの良い条件もありますが、多大なリスクを考えると第一優先事項は、「セキュリティ」なので、選ぶ時は長年の実績かつ大手企業がバックにいるところを選ぶのがいいでしょう。

国内では「bitFlyer」「CoinCheck」「bitbank」「GMOコイン」が有名どころになります。

ただもちろんこれ以外がダメというわけではなく、逆に今あげた取引所が絶対安全というわけでもありません。

過去には大手CoinCheckで約580億円の仮想通貨が流出する事件が当時大きな話題となり、近年では各社がセキュリティ向上に努めてはいるものの、常時リスクは存在します。

それに加えて、FTX事件を筆頭にハッキング以外の理由で、取引上のサービスが破綻に追い込まれた事例もあります。

また、取引をする上で最低限把握しておくべきは、「販売所」と「取引所」の違いです。

「販売所」は会社相手に仮想通貨を取引するサービスであるのに対し、「取引所」はユーザー同士での直接取引となり、リアルタイムで注文価格を狙って売買できます。

販売所は初心者にとって簡単に操作できますが、やはりスプレッド(手数料)が高くつくため、「取引所」を利用するようにしましょう。

あくまで参考程度に自分の判断に応じて選んでみてください。

ハードウェアウォレット

取引所で何かあった場合に備えて、「ハードウェアウォレット」を所持しておくといいでしょう。

これによって長期または多額の仮想通貨を保有している人にとっては、必須アイテムとすら言えるでしょう。

ハードウェアウォレットは、仮想通貨を保管できるミニ金庫で、最大の利点はインターネットから切り離すことで、ハッキングなどのリスクを回避することができます。

ハードウェアウォレットの代表的なものといえば「Ledger」と「Trezor」の2社の製品が有名です。

取引所から異なる取引所、ハードウェアウォレットなどに仮想通貨を送る際は、英数字の文字列(例;4GLgci21…)が記されたアドレスを送ることになりますが、初めてアドレスを送る際は、まず試しに少額を送ってからやるのが賢明でしょう。

仮に間違ったアドレスを送ると、仮想通貨とは即おさらばとなってしまうので要注意です。

税金

大半の人が一番気にしてしまうのが「税金」なのではないでしょうか?

仮想通貨を購入した時の元値より売却価格が高かった場合、「雑所得」の課税対象になります。

それに加えて、「仮想通貨のスワップ(両替)」「仮想通貨を用いた商品購入」「DeFiステーキングなどによる資産増加」など様々な場面で課税対象となります。

厄介なのが仮想通貨の場合、価格変動が激しいのでこまめに買った額を把握しておかないと後々面倒なことになります。

特に気をつけなければならないのが、「仮想通貨のスワップ」です。

仮に交換した仮想通貨が大暴落した場合、一旦利益が確定した時の課税額よりも交換した仮想通貨の価値が下回れば、最終的に大損してしまう可能性もありますので、税金に対しては細心の注意を払っておきましょう。

FOMO(取り残されることへの恐れ)

初心者によくある投資の波に乗る際の心理作用が、失敗の原因につながっていたりします。

FOMO(Fear Of Missing Out)とは、「取り残されることへの不安」のことを言い、一般的な投資に限らず、特に仮想通貨では「チャンスに乗り遅れたら損する」という考えが一度定着すると、多くの人が感情だけで投資してしまうという現象がおこります。

今では多くの人がSNSやメディア経由で仮想通貨について知る機会が増えていますが、いわゆる一般人がビットコインを耳にするのは、ネガティブな話題もしくは価格が高騰している時でしょう。

その象徴が空前のNFTブームであり、大多数の仮想通貨が最高値を更新し、大手メディアでも大々的に報道された2021年でした。

現代のデジタル社会では、一度火がつくとネット上では避けるのが困難なほど、同じ話題が繰り返し報じられます。

そしてそれにSNSの情報拡散も加わることで、一呼吸する間もなく冷静に考える時間は与えられず、感情で投資するにはちょうどいい環境が整っていると言えます。

2021年のような大きな波が来ると、それに乗り遅れまいと「感情で投資」、「安くなった時の価格より高値で購入」、「絶対に起こりうる価格の下落に耐えらずに損切りする」と言った具合で、多くの人が損する羽目になってしまいます。

「安く買って高く売る」

このフレーズが投資の全てと言っても過言ではないのですが、多くの人は得てして逆の行動をとっているのが実情です。

価格が下落すれば無意識に危険な赤信号と判断したり、逆に上がっていけば魅力的な資産に見えたりします。

繰り返しますが、仮想通貨の「価値」を見る時の目安は、「価格」ではなく「時価総額」です。

FOMOによってより多くの人々がとある資産に投資しているのを聞きつけると、「自分もその波に乗らないといけない」「みんな購入してるから将来性がある」といわれるように、目先の利益に駆られた群集心理が働き、自分の判断ではなく、他人の判断に振り回されてしまいます。

こうなった時、結果的に多くの人は「安く買って高く売る」ことはなく、「安心できる状態で買い、不安が増す状態で売る」という逆の行動を無意識にループしてしまいます。

したがって、そうならないためにも投資する対象を徹底的に調べ上げ、投資を正当化できるだけの確信を持つことが重要になってきます。

投資経験者なら全員承知の上のことですが、価格変動の激しい相場では、必ず長期目線を持つということです。

本質的に価値のあるものであれば、中長期的に伸びるケースが多いので、投資戦略も立てやすくなります。

したがって、「長いスパンでものを見る」というのが非常に重要になってくるので、要チェックです。

リサーチは定期的に行う

何事も日頃の習慣として、大事なのは「リサーチ」です。

これは仮想通貨プロジェクトの基本と最新情報を把握しておく意味合いなのですが、日に日に目まぐるしく変化が起きるクリプト業界にとっては非常に重要なことです。

プロジェクトのWebサイトだけでなく、本や専門のニュースサイト、X(旧Twitter)での情報収集などがかなり役に立ちます。

しかし、近年見逃すことができないのが、インフルエンサーの影響力です。

仮想通貨取引所を含め多くのビジネスは、その影響力をもった著名人を広告塔として起用する事例が増えてきています。

仮想通貨の価格の将来性について語るインフルエンサーに限った話をすれば、仮に一つの銘柄を保有していれば、それについて好意的な情報を発信し、他人に投資を促すことによって間接的に自分の利益に繋げることもできます。

早くから投資している人にとっては、後からより多くの人が参入するほど価格は上がるため、必然とプラスな要因を作ることができます。

そういった意図をもって情報発信している人もいるため、1人のみの意見を参考にするのではなく、少なくとも数人の話は聞いた上で、自分なりに精査することが重要になってきます。

仮に1人のみを参考にした場合、偏った視野でしか物事を見ることができず、客観的な視点が失われていくので、それぞれ違った角度から観察するのが賢明でしょう。

どんな専門家であっても、特に仮想通貨の価格を予想するなどのテーマに関しては、参考にしつつも決してそのまま鵜呑みにせず、自分で考えて調べて判断するのが大切です。

まとめ

以上が仮想通貨投資を始める際の必須知識でした。

今回はかなり長丁場となってしまいましたが、お金に関することなのできっちりと解説させていただきました。

それぞれニーズに合わせて、部分的に理解していただければ十分だと思います。

以下まとめとなります。

- なぜ仮想通貨に投資するのか、明確な目的を持つ。

- 「取引所の破綻」や「政府からの規制」などで、何らかのはずみで価格がゼロになるシナリオも頭に入れておく。

- 仮想通貨分野の投資は、利益を得る人がいる一方で、損する人も一定数含まれる。(ゼロサムゲーム)

- 仮想通貨の「価値」はその「価格」ではなく、「時価総額」で判断する。

- 各プロジェクトの「最大供給量」や「ユースケース(実用性)」は、各自リサーチしておく。

- トークン(企業などが発行する仮想通貨)の分配や配分を行っているプロジェクトがあることも把握しておく。

- 「PoW」「PoS」などプロジェクトごとの取引検証作業も調べておく。

- セキュリティのしっかりしている大手取引所を選び、販売所ではなく「取引所」で売買を行う。

- 万が一のために「ハードウェアウォレット」に仮想通貨を移し替えることも考える。

- FOMO(取り残されることへの恐れ)に流されることなく、自分の判断で「安く買って高く売る」を徹底し、長期スパンで投資を行う。

- Webサイトや本、「X」などのSNSから情報収集を怠らないようにする。

ここ数年で仮想通貨がより広く世に知れ渡るようになり、投資の対象として捉える人がどんどん増えてきています。

今回は投資を見当されている方や情報不足の方向けに解説してみましたので、この情報が少しでも役に立ってくれることを願っています。

以上となります。

ここまで長文・駄文お読みいただきありがとうございました。🙇

コメント