こんにちは、IverAviです。

当ブログは、仮想通貨初心者向けのクリプト知識をできるだけわかりやすくをモットーに解説した記事をあげています。

直近での仮想通貨市場は、トランプ大統領の大規模関税による「トランプショック」の影響で、未だ不安定な時期を辿っています。

なかなか彼のやっていることは一筋縄ではいかないものなので、常識では理解できないものがあるでしょう。

すべては「MAGA」をモットーに行動しているため、仮想通貨政策にも何らかの形で手立てを考慮していると思われます。

先月行われたホワイトハウスでの仮想通貨サミットにて、「ステーブルコイン」が議題に上がり、「アメリカはステーブルコインと米ドルを紐づけることで、世界のリーダーとしての地位を維持する」とのことでした。

今回はそんな「ステーブルコイン」についての解説をしていこうと思います。

どうぞよろしくお付き合いください。🙇

ステーブルコイン(安定通貨)?

仮想通貨の価格の値動きというものは、「+10%」や「−20%」といった上げ下げ変動が激しいのが当たり前になっています。

そんな中で唯一安定した暗号通貨として誕生したのが「ステーブルコイン」です。

ステーブルコインは、価格が一切変動しない、米ドルなどの法定通貨が紐づいた仮想通貨のことを言います。

ステーブルコインは、ビットコインやイーサリアムのような仮想通貨が活発に変動する相場の解決策として開発されました。

時価総額ランキングにも2つのステーブルコインがランクインしており、「安全性」や「プライバシー」を提供しつつ、法定通貨の「安定」や「信頼」の面において、いいとこ取りの地位を築いています。

メジャーなステーブルコインとしては、「USDT」「USDC」「DAI」などが挙げられます。

しかし、ステーブルコインは保有し続けていても意味がないので、何からの投資に回さないと利益にならないとされます。

例えば、「USDT(1USDT=1ドル)」を1000ドル分買ったとして、それを元手に他の仮想通貨に投資したり、「DeFi(分散型金融)」にて元手を増やすための資産運用をするなど、何らかのアプローチが必要になっていきます。

「1000USDTを毎月10%の金利のつく金融サービスに預け入れたとすれば、毎月プラス100USDTが利子としてもらえるようになる」といった具合です。

少なからずUSDTは一定価格を保っているので、仮想通貨として安定した利益が見込めるのは確かなようですが、それをどこに預け入れたかでリスク等も変わるため、そんな単純な話ではないことも注意が必要です。

通常の仮想通貨との違い

他の仮想通貨との唯一の違いとして、ステーブルコインの価格は法定通貨の動きに対して常に変動することです。

例えば、金利10%(1.1倍)のところにUSDTをETH(イーサ)に投資した場合、1ETH=1000ドルのレートで換算するとなれば、ETHの価格が500ドル下がれば、「−550ドル」でリターンは半減します。同様に1ETH=2000ドルのレートで価格が高騰すれば、「+2200ドル」となり収益は倍になります。

このように投資資産として考えた場合、ステーブルコインは「安定」したリターンが見込めるのに対して、他の仮想通貨は市場によって良くも悪くも「不安定」であることは確かです。

ステーブルコインは、とある仮想通貨の価格が値上がりし、ドル円ではなくステーブルコインに切り替えて、その他の仮想通貨に投資するといった場合に、「時間の短縮」や「手数料の安さ」の面で効率を図ることができ、非常にメリットの大きい暗号通貨といえます。

4種類のステーブルコイン

ステーブルコインを安定させるにもいろいろな種類があって、主に4つのパターンで保証されています。

法定通貨担保型

法定通貨型は、そのままの意味の通りで、「ドル」や「ユーロ」など法定通貨が紐づいた(担保された)ステーブルコインとなります。

そもそも通貨にしろ何にしろ、あるものの価値というのは「人々の信頼」に基づいて成り立っています。

法定通貨も人々の信頼に基づいて価値が見出され、国がバックにいることで、その共通認識が保たれています。

誰か通りすがりの人が、「このステーブルコインは1つ1ドルです。」といったところで一斉にスルーされるので、ステーブルコインも同様に、あらかじめ「価値のある」資産を担保することで買い手を安心させ、「価値があるもの」という信頼を得ています。

テザー(Tether)

米ドル($)とステーブルコインは、どちらも「1:1」の比率でそれを維持しています。

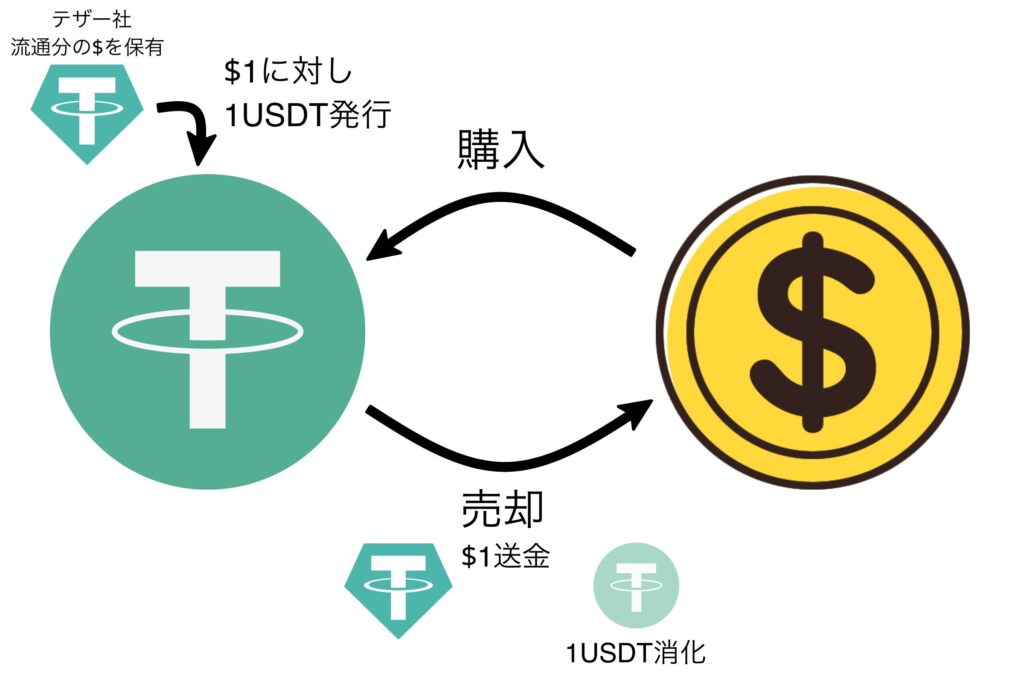

最もメジャーなステーブルコインといえば、テザー社の「USDT(時価総額ランク3位)」であり、1ドルで1USDTを買うことができ、売る場合も1ドルとして還元されます。

USDTは購入されるたびに新規発行され、逆に1USDTを換金するとなれば、管理する会社側から1ドルが送金され、1USDTはそのまま消費される仕組みとなっています。(ETHの場合と同じ)

したがって発行元のテザー社は、流通しているステーブルコインと同じ量の米ドルをキープしていることになります。

このように構造上の単純なところや安定している点において、テザーのUSDTが一番人気のステーブルコインとなっており、ユーザーからも大いに期待され、将来的に大きな役割を担う仮想通貨とされています。

ただ、そこまで画期的というわけでもなく、あくまでも中央の組織が管理する形をとっているため、「運営者への信頼」や「厳しい規制」、「政府等の介入」などのデメリットの側面も否めません。

暗号資産担保型

暗号資産型は、法定通貨型とほぼ一緒です。

そもそも価格変動の激しい仮想通貨が担保となるのは、「中央の管理者がいない(非中央集権)」のが最大のメリットとなっているからです。

1つの組織や会社が運営しているわけではなく、力が分散されることで、透明性を高くし、安全性を強度に保てる側面が大きいのです。

ステーブルコインによっては、価格変動のリスクに備えて、複数の仮想通貨に担保されているものもあり、大幅な価格変動に備えて、過剰に担保するというのが特徴です。

したがって、法定通貨型と比べてかなり複雑な構造であることは間違いなく、また担保した仮想通貨の価格変動によって大きく左右されるのが実態です。

Maker DAO(DAI)

有名な暗号通貨型のステーブルコインとして、DeFiやDAO(分散型自律組織)の先駆者でもあり、非中央集権型をとっている「Maker DAO」が発行する「DAI」があります。

「DAI」は時価総額ランク25位とやや低めの暗号通貨ですが、次のような特徴が挙げられます。

- Makerトークン

- ETHなどの価格の暴落時に、緊急で組織がトークン(仮想通貨)で肩代わりする。

- 集団での方針を決めるための「ガバナンストークン」として採用。

- イーサリアムブロックチェーン

- ETHを担保として預ける代わりに「DAI」を借りる形をとる。

- 「Stability Fee」という手数料の変動次第で、1DAI=1ドル借りることができる。

- スマートコントラクト

- DAIの価格変動に合わせて借入させるプログラムを実行する。

これら全て、激しい価格変動を最小限に抑えるために、より高度な仕組みを採用して安定させている暗号通貨となります。

コモディティ担保型

コモディティ(日用品、例;金)など実用性のある商品や資産を担保するステーブルコインです。

実物の資産は手続きに手間がかかってしまうので、実際には購入せずに「金」に投資する形をとっています。

「金」の価格が上がれば、ステーブルコインも上がり、長期的に保有するメリットが出てきます。

スイスに保管されている、香港企業の「TetherGold(XAUT)」というステーブルコインが、1オンス(約30g)につき1XAUTに比例します。

無担保型(アルゴリズムステーブルコイン)

無担保型は、スマートコントラクトによる自動契約の実行で、資産や担保なしで価格が安定しています。

無担保のステーブルコインは、需要が上がっている際には、新規で発行することによって供給量を上げ、1ドルまで値下げします。逆に需要が下がっている時には、市場にあるコインを買い上げて、1ドルを保ちます。

こういった具合に、あらかじめプログラムに組まれたアルゴリズム(手順)によって、需要と供給のバランスをとり、その時々の状況に応じて価格の調整を行っているものになります。

ただ、かなり複雑な構造であるのに加えて、元の担保した資産も何もないので、多くのリスクを伴い、まだまだ未知の領域の分野でもあります。

Terra事件

多くのリスク事例の一つである2022年5月に起きた「Terra事件」は、クリプト業界に激震を与えるほどの前代未聞の出来事となりました。

無担保型である「Terra USD(UST)」というステーブルコインと、その価格変動を抑える「LUNA」が、ほぼ無価値になるという衝撃的な事件でした。

このアルゴリズムステーブルコインは、需要と供給のバランスをとる要領で、常に1ドルの価格をキープし続けていたものの、5月7日のあたりで徐々に下落し始め、発行元が大量の資金を投入するなど対策を打つも、もはや元の木阿弥。

全く効果がないまま完全に「価値」と「信頼」を失うという惨憺たる結果を招いてしまいました。

なぜこうなってしまったかといえば、90億ドル規模の売却が引き金となって、集中的な売りが殺到し、USTの価格である1ドルを下回ったからだと言われています。

一時的な1ドル以下の下落はよくあることみたいですが、市場全体が下落傾向の時期に重なったのもあり、大手の投資家がこぞってその値動きに合わせて売りの流れを加速させたのが原因だったようです。

もはやこれが意図的なのは明白ですが、このような集中的な売りのプレッシャーに耐えきれず、「LUNA」は99%の価値を落とすという、世紀の大暴落を招きました。損失は5兆円以上にも上ったとされます。

「構造上の欠陥」や「CEOの噂」などが囁かれていましたが、この事件が発端となって、アルゴリズムステーブルコインの未来に暗雲が立ち込め、今後の開発に多大な影響を及ぼしたのは確かでしょう。

ステーブルコインを推進するトランプ政権

アメリカでは、すでにステーブルコインをめぐる機運が高まっており、規制の枠組みを確立する法案を提出しました。

ホワイトハウスのAI・仮想通貨担当責任者でもあるデイビッド・サックス氏は、業界に向けて「ステーブルコイン規制は、政権の最優先事項である」と強調しており、今後半年で主要な政策の法案が作成されるフェーズへと移っています。

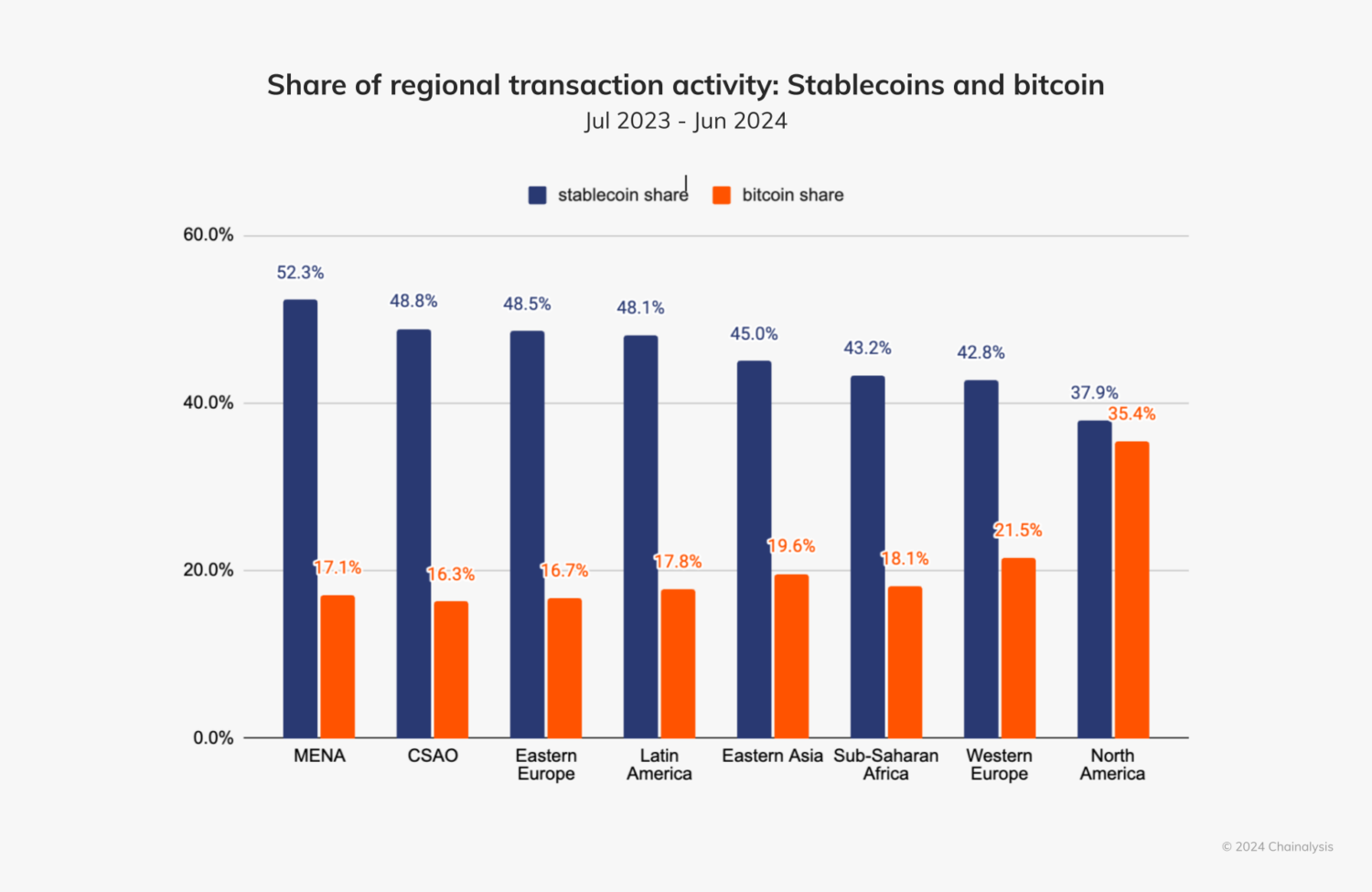

最近のChainalysisというブロックチェーンデータ分析会社のレポートによると、アフリカ、東ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジアなどの地域では、ステーブルコインの採用がビットコインをはるかに上回っており、場合によってはすべての仮想通貨取引のほぼ半分を占めているとのことです。

ステーブルコインは、トランプ政権下の米国や市場全体で勢いを増しており、金融への取り組みやインフラの未発達に関する課題を国民が克服するのに役立つ、強力なツールであることが証明されつつあります。

世界の基軸通貨である米ドルの地位を維持するための安定通貨「ステーブルコイン」の今後の動向に注目です。

まとめ

以上が「ステーブルコイン」についての解説でした。

なかなか理解しにくい部分もあったと思いますが、「米ドルを裏付けとした仮想通貨」と理解していれば十分だと思います。

ステーブルコインついては、かなりリテラシーの高い人向けと言われていますので、最低限の知識が得られていればそれでいいと思います。

以下まとめになります。

- ステーブルコインとは、米ドルと紐づき、価格が安定した仮想通貨のこと。

- 他の仮想通貨と違って、価格が法定通貨の動きと連動すること。

- 有名なステーブルコインとして、「USDT」「USDC」「DAI」などがある。

- 普通にドルに変えずとも、ステーブルコインで他の仮想通貨に投資することで、「時間の短縮」や「手数料を安く抑えれる」などのメリットがある。

- ステーブルコインには、「法定通貨」「暗号資産」「コモディティティ(日用品)」「無担保」の4種類で、安定した価値を保証している。

- 「無担保型」のステーブルコインに関連する有名な事件として、2022年に起きた「UST」と「LUNA」という仮想通貨が一夜にして無価値となった「Terra事件」が挙げられる。

今後ステーブルコインは、トランプ政権下で急速に発展し、法定通貨と暗号資産の重要な架け橋となるのは一目瞭然でしょう。

世界中のユーザーたちにとっても、ステーブルコインは“なくてはならない存在”になりつつあります。

以上となります。

ここまで長文駄文お読みいただきありがとうございました。

コメント